Los artistas en Colombia debieron esquivar la censura durante el gobierno del general Rojas Pinilla. En el ínterin, varios de ellos, como Débora Arango, Alejandro Obregón o Ignacio Gómez Jaramillo, plasmaron en sus obras el dolor por la muerte de los estudiantes de la masacre de 1954.

Por Santiago Erazo

Cultura RAYA

Antes de retratar al general Rojas Pinilla como a un animal megalómano en una de sus pinturas, y antes de sentirse interpelada por la masacre de estudiantes de 1954, en la que el Ejército asesinó al caldense Uriel Gutiérrez y a un grupo de estudiantes universitarios, la pintora Débora Arango apoyó a Rojas Pinilla. No fue la única. Un grupo grande de intelectuales, escritores y artistas vio en la llegada del general una transición esperanzadora, un viraje en el que ya no hubiera rastros de la impronta de Laureano Gómez. Es por eso que Arango pinta en 1953 “La salida de Laureano”, un óleo en el que Gómez es representado como un sapo saliendo de una camilla, mientras un esqueleto camina ondeando una bandera con una calavera en ella. Sin embargo, el entusiasmo y el beneplácito duraron poco.

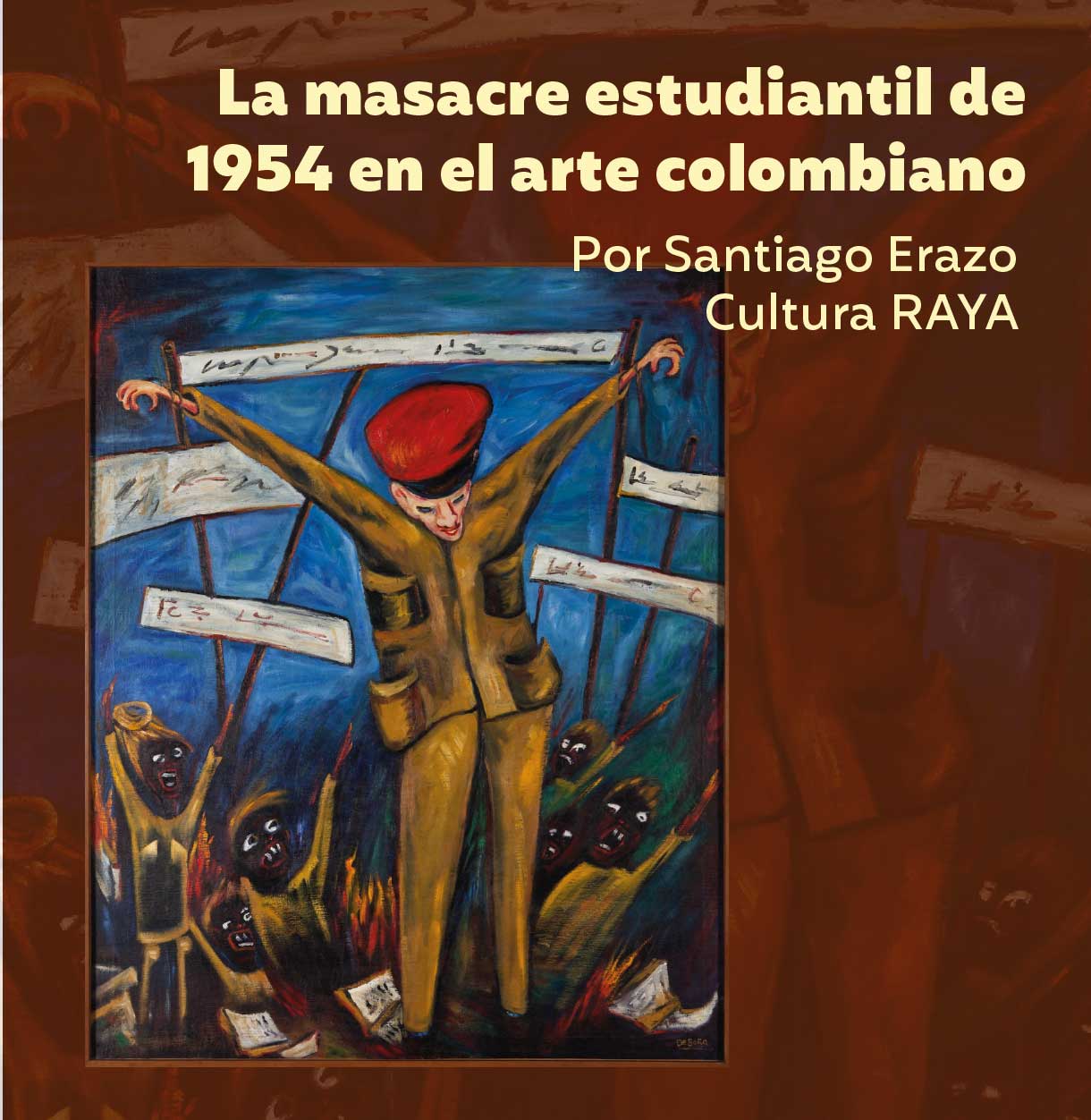

Arango decía no interesarse en la política, se definía como apolítica, pero a su vez creía que “un artista no puede vivir alejado del mundo”. Por eso tuvo buenas relaciones con políticos como Jorge Eliécer Gaitán, a quien conoció a través de Amparo Jaramillo, la esposa del caudillo. Cuando fue Ministro de Educación, este le envió una tarjeta invitándola a realizar una exposición en el Teatro Colón. Pero también tocó fibras sensibles en las cúpulas del poder. Laureano Gómez decía que sus pinturas eran un “atentado contra la moral ciudadana, contra la cultura y contra el buen gusto”. Y, a su vez, la realidad convulsa del país la golpeaba. Por eso, cuando el 8 de junio de 1854 fue asesinado Uriel Gutiérrez, y cuando un día después, en medio de una marcha de estudiantes que salía a las calles a protestar por la muerte de su compañero caído, una decena de ellos cayeron abatidos por las balas del Ejército, Débora pintó “Huelga de estudiantes” (1957), una obra en la que un grupo de estudiantes iracundos, rodeados de libros en llamas y enarbolando pancartas, protestan junto a un muñeco cabizbajo, uniformado de verde oliva y vistiendo un quepis rojo. El muñeco, por supuesto, es Rojas Pinilla. Luego le dedicaría una pieza al propio Rojas, titulada de forma sencilla y explícita “Rojas Pinilla” (1957). Allí, la figura del sapo, empleada para representar un par de años antes a Laureano Gómez, y usada para referirse durante la época de la Violencia a los traidores, es la misma con la que retrata al general. La pintura es descrita así por el curador y artista Santiago Londoño Vélez:

“El dictador aparece personificado en un sapo con charreteras; lee un discurso con una copa en la mano, como se le vio en tantas inauguraciones difundidas por su oficina de divulgación y propaganda. Lo rodea una corte de batracios ávidos, un obispo y algunos civiles. La bandera nacional luce a manera de mantel, debajo del cual salen dos hienas que se han apoderado de bolsas de monedas de oro. A los lados se observan serpientes venenosas. En la base de toda la escena aparecen huesos y calaveras”.

Arango decía que el arte tiene el imperativo de interpretar, de diseccionar y trasvasar la realidad, pues ya la fotografía cumplía con el rol de representar de una forma más directa a los hombres y a las mujeres, y a los poderosos que han mancillado sus vidas. Así, hubo otros pintores que decidieron dedicarle piezas a los horrores de la dictadura de Rojas Pinilla y a la masacre de estudiantes de 1954. Quizá, la obra más representativa de este gesto, junto a las de pinturas de Arango, es “Estudiante muerto” (1956) de Alejandro Obregón. Con ella, el pintor colombo-español recibió el Primer lugar en el I Premio Guggenheim en el Museo Nacional de Bogotá en 1956, y siguió perfilando un interés profundo por el conflicto armado y su necesidad de otorgarle porosidad social a su trabajo. “La pintura no soluciona nada”, decía, “pero el arte sí sirve para protestar”. Solía ir a los cementerios a retratar cadáveres, a conocer sus anatomías desvencijadas o rotas por la guerra. Y entendía que con el color, la muerte podía ser plasmada de distintas maneras. Para su famoso cuadro “La Violencia” se decantó por paletas grises que le dieran una atmósfera fúnebre al cuadro, pero para “Estudiante caído” pensó en una composición multicolor. “Es carnavalesco”, decía. Pensaba en las formas que tiene el dolor de apelar a un sentido más gregario, colectivo. Y esto no por un gesto de compromiso político, sino, según él, por dejar entrar la tragedia en su taller, por cumplir con un encargo de su conciencia.

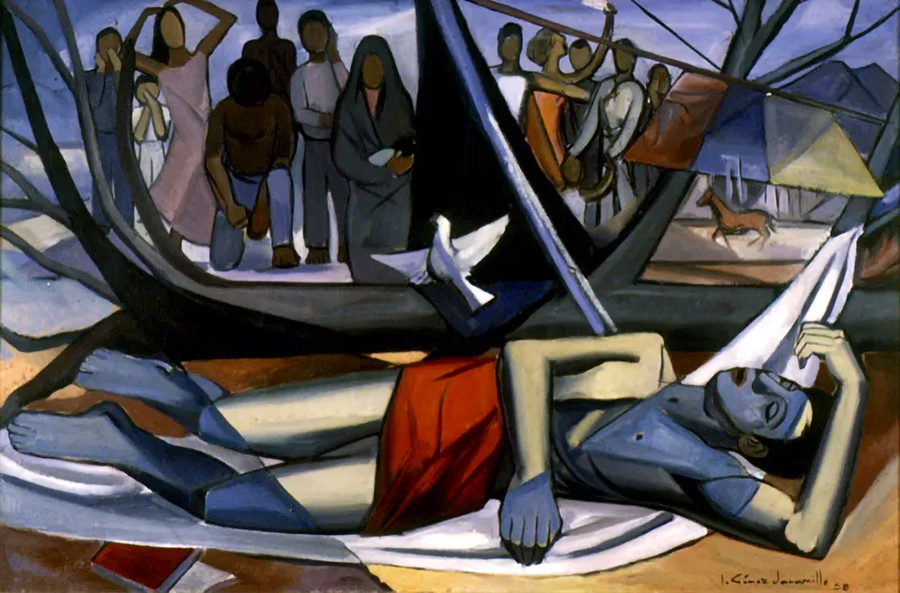

Ignacio Gómez Jaramillo también representó la masacre de los estudiantes con su pieza “Colombia llora a un estudiante” (1958). Gómez Jaramillo tenía la idea de que un pintor es alguien que está "frente a su mundo, su época, y expresa, vierte, transfigura, recrea ese mundo”, y desde ahí pintó un óleo en el que el cadáver de un hombre yace en el suelo, frente a una muchedumbre sin rostros. El único que tiene cara es el muerto. Para la artista Laura Paola Leal, “esta obra juega con el devenir de los trazos circulares y uniformes que relata las hazañas de la rebelión estudiantil, las confrontaciones desde la academia”.

También se podrían incluir en este corpus de artistas que protestaron frente a la masacre del 54 a Judith Márquez, Lucy Tejada y Luis Ángel Rengifo. Todos ellos, junto a Débora Arango, Ignacio Gómez Jaramillo y Alejandro Obregón no solo tuvieron que sortear la censura de un país renuente al influjo político en la plástica, sino a la propia censura de la dictadura de Rojas Pinilla, como lo demostraba el decreto 2535 de 1955: “Queda prohibido publicar informaciones, noticias, comentarios, caricaturas, dibujos o fotografías que, directa o indirectamente, impliquen falta de respeto para el Presidente de la República”.

Por eso, cuando terminó el mandato de Rojas Pinilla, los mismos intelectuales y artistas que alguna vez lo apoyaron celebraron su caída. Quizá el ejemplo más elocuente de este sentimiento colectivo fue “Una exigencia fundamental: libertades totales”, un texto publicado en la famosa revista Mito, firmado por Pedro Gómez Valderrama, Jorge Gaitán Durán y Hernando Valencia Goelkel, y respaldado por las voces que vieron en la salida de la dictadura una luz tenue en medio de la noche oscura de la guerra. En un punto, afirmaba lo siguiente:

“Todas las gentes honestas de Colombia, con los estudiantes al frente, han obligado al general Rojas Pinilla a resignar el mando y abandonar el país. Estuvimos identificados con esta lucha y nos sentimos orgullosos de tan memorables jornadas. Ahora bien, como siempre queremos definir claramente nuestra posición. El precio tremendo de vidas humanas y sufrimientos que esta victoria le ha costado a Colombia no queda compensado con la caída y el exilio de un hombre. El pueblo colombiano debe tener una reivindicación fundamental: el establecimiento total de las libertades democráticas. No admitiremos nunca lo contrario”.