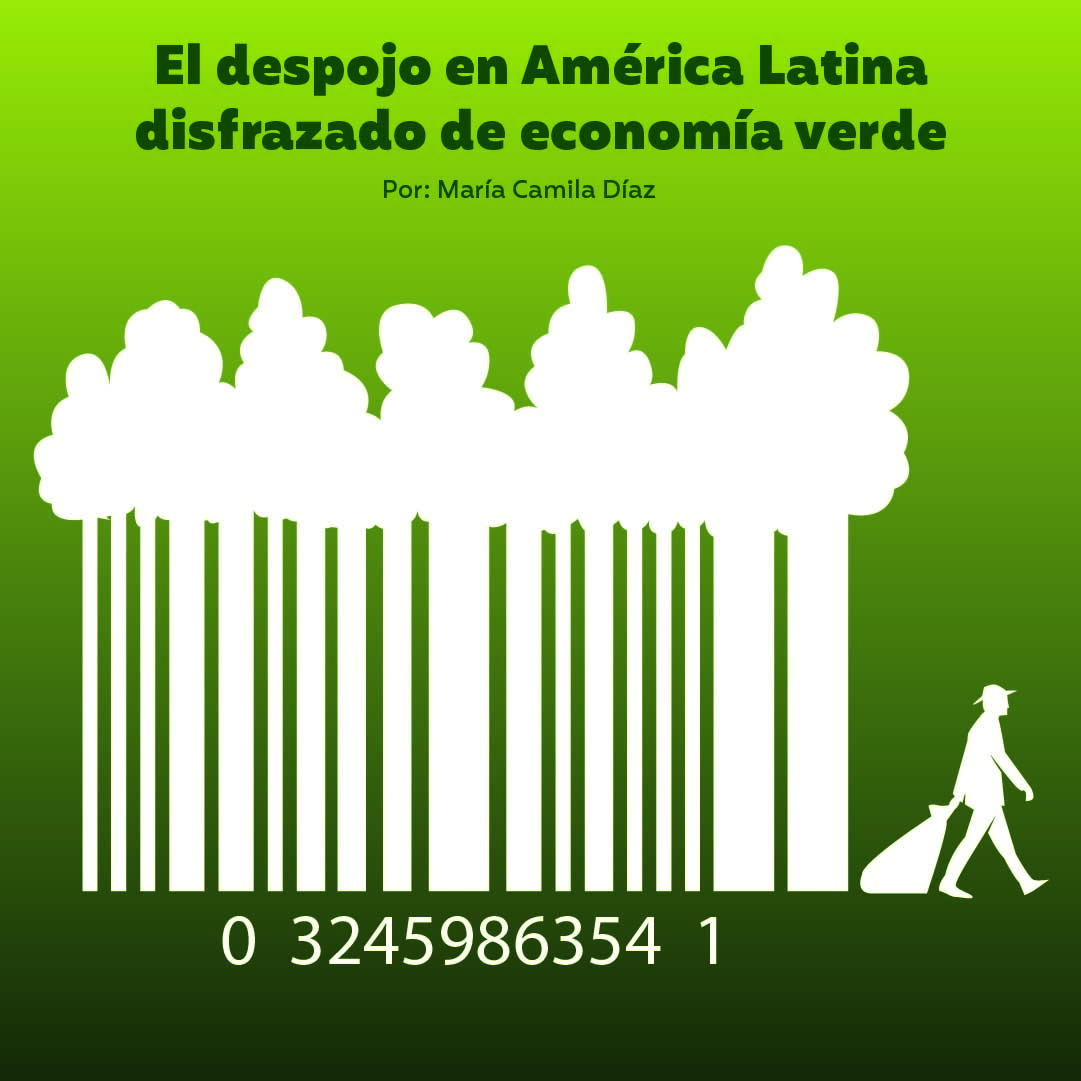

El mundo entero está siendo víctima de temperaturas, precipitaciones y sequías extremas. La necesidad de descarbonización es inminente. Sin embargo, bajo el actual modelo de “desarrollo sostenible”, varias de las soluciones que se promueven son menos “verdes” de lo que parecen.

Por: María Camila Díaz

Ante la inminencia del cambio climático que amenaza con desplazar a millones de personas y afectar el suministro de agua y alimentos, palabras como transición energética, descarbonización, desarrollo sostenible y consumo responsable parecen claves. Sin embargo, poco se ha hablado de los costos para América Latina de ideas como la neutralidad de carbono y transición energética.

Los megaproyectos de energías renovables como los parques eólicos y las granjas solares, los esquemas de bonos de carbono (o bonos verdes) que compensan las emisiones de los sectores altamente contaminantes y la minería de metales como el litio y el cobre, que son fundamentales para la transición energética, plantean una serie de riesgos ecológicos y sociales de los que poco se habla.

Por ejemplo, Los bonos verdes son una de las estrategias que más se ha promovido desde los sectores financieros, de hidrocarburos y de transporte. No obstante, hay otra cara de la moneda. En el marco del foro De la transición energética a las transformaciones socioecológicas, Revista Raya habló con expertos y líderes de América Latina para entender algunos de los problemas y riesgos de este mecanismo de compensación.

La monetización de la naturaleza

Los bonos de carbonos se han convertido en una estrategia fundamental para la “carbono neutralidad”. Funcionan bajo la lógica posmoderna de una economía financiera y de servicios. Como explica la publicación del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, Offsets in The Forests (Compensaciones en los bosques), el negocio se basa en la concepción de la “naturaleza como proveedor de servicios”. Bajo esta premisa se cuantifican actividades de la naturaleza, como la regulación del agua o la captura y almacenamiento de carbono de los bosques, y se conciben como “servicios ecosistémicos” que se cuantifican para ser vendidos. Se trata de una serie de certificados de emisiones reducidas que equiparan unidades de biodiversidad preservada frente a biodiversidad afectada. Por ejemplo, una aerolínea podría ofrecer compensar las emisiones de sus aviones financiando un proyecto de conservación en la Amazonía.

A pesar de que parecen gestos bondadosos, estos cálculos pueden ser engañosos, según explica Diego Cardona, coordinador del Área de Selvas y Biodiversidad de CENSAT Agua Viva: “la matemática y la lógica en que se sustentan dichos cálculos está errada porque se suman y restan cosas diferentes. El carbono que se está emitiendo, y que causa la crisis climática, estaba almacenado en el subsuelo desde hace millones de años y se convirtió en combustibles fósiles (carbón, petróleo o gas). Cuando este carbono se quema y va a la atmósfera tiene una composición muy diferente a la del carbono que se puede almacenar en las selvas o en el océano.” Además, subraya, hay un segundo problema con los cálculos: “existen varios gases de efecto invernadero (GEI), no solo el CO2; por ejemplo, está el metano. Para hacer los cálculos entonces se plantea que el metano causa un efecto, digamos, 21 veces más potente, entonces suman o multiplican por 21 y hacen los cuentas como si la naturaleza fuera así de estable y se pudiera sumar y restar”.

Otro problema de fondo, dice Cardona, es que la ciencia ya ha demostrado que los GEI son responsables del cambio climático y, por lo tanto, la única manera real de mitigarlo sería cortar o reducir las emisiones. Desde el Protocolo de Kyoto en los 90, la delegación de EE.UU. propuso la idea de “compensar las emisiones”, pero este mecanismo no sirve para reducir la crisis climática por varias razones: primero, porque solo mide el impacto del carbono quemado pero no el que se produce al extraerlo; y segundo, tampoco tiene en cuenta que los daños en un ecosistema no se pueden compensar en otro, por muy similar que este sea, es decir, el balance de los ecosistemas no funciona de esta manera.

La historia no es tan verde como la pintan

Los bonos de carbono se promueven como una opción para incentivar la “economía verde” a partir de la creación de beneficios financieros que favorecen la conservación. Así, países como Colombia, México y Brasil, con amplias extensiones de bosques, han visto una oportunidad en este mercado para, supuestamente, fomentar la conservación y el desarrollo de las comunidades que reciben los recursos. Sin embargo, la historia no es tan verde como parece.

Ejemplos como el de la Reserva Extractivista Chico Mendes en Brasil, o el de los Nukak Maku en Colombia, dejan serias dudas sobre la verdadera utilidad de este tipo de iniciativas. El Proyecto Extractivo Chico Mendes en Acre, Brasil, comenzó en los años 80 gracias al activismo del siringueiro (cauchero) Chico Mendes (luego asesinado). Buscaba destinar tierras federales para proyectos agrícolas como la extracción del caucho y la producción de la castaña y la nuez del Brasil. Durante años las organizaciones comunitarias y los sindicatos fueron los encargados de esa tarea. No obstante, desde los años 90, de la mano de organizaciones y empresas internacionales se empezaron a promover actividades madereras de bajo impacto para evitar la expansión de la frontera agrícola. Según Dercy Teles -educadora popular, sindicalista, militante y activista política que luchó con Chico Mendes – cuando el Partido de los Trabajadores llegó al poder en la región, los políticos cooptaron la organización sindical, se apropiaron de los emprendimientos y de la tierra, en colaboración con algunos lideres de la zona.

Dicha cooptación acabó con la explotación tradicional sostenible de caucho, de la castaña y de la nuez del Brasil. Las empresas que llegaron para adelantar los proyectos madereros no eran de la zona, ni beneficiaron a las comunidades, sino que las desplazaron. Agotaron los recursos porque ya no se trabajaba con métodos tradicionales que respetan los ciclos de los cultivos y de la tierra. No quedó sino pobreza y devastación. Se acabaron los proyectos educativos de capacitación para los trabajos que requería el territorio y que promovían los liderazgos. Se implantaron modelos urbanos como el “desarrollo sostenible”, muy alejados de las visiones y las necesidades de la región. Los jóvenes emigraron a las ciudades en donde se formaban para otros empleos y no para la agroindustria, o terminaban engrosando las filas del desempleo. Con la ruptura de las organizaciones sociales y la llegada de otros pobladores, aumentaron los índices de criminalidad, al punto que, hoy Acre es una de las regiones con mayor población carcelaria del país.

Como muestra este ejemplo, la imposición de modelos foráneos asociados a la industrialización capitalista implican una serie de riesgos para las comunidades. Sus modos de producción ancestrales son modificados en pro de modelos foráneos que favorecen las cadenas de valor del capital extranjero al tiempo que rompen con las dinámicas tradicionales para facilitar la explotación del territorio tal y como sucedió en Brasil. Así lo narra Dercy: “Esta probado que para sostener la selva se necesitaban las siringueiras (explotación artesanal de caucho). Ahora lo que pasa es que están tumbando la selva. Una siringueira es ordenada y no puede agotar los árboles, porque hay tiempos de reposo, en los que no se sacaba el latex. Ahora la explotación maderera acaba con la selva. Entonces, ¿Cómo hace una comunidad que está en su territorio para convivir con esas explotaciones empresariales y con otros ritmos y otros negocios del mundo financiero que llegan a través de los créditos? Para nosotros ya no hay mercado, acabaron con la compra del caucho, del castaño y de los productos amazónicos de la región.”

A este problema se suman los acuerdos que implican la venta de bonos de carbono para las comunidades. Esto limitan sus actividades y autonomía sobre el territorio, y favorecen a las grandes industrias que producen millones de toneladas de GEI para que puedan seguir operando. Bettina Cruz Velázquez, Defensora de Derechos Humanos e integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec, México, así lo relata: “El cuento de que con esos bonos de carbono vamos a salir adelante y nos vamos a desarrollar porque [las empresas] los van a pagar y va a haber dinero para la gente, no menciona lo que está atrás de esto, que es quitar el control del territorio a los pueblos y al mismo Estado nacional, porque nos enfrentamos al capital corporativo mundial que es un metaEstado”.

El despojo que hay detrás

En el caso de los bonos de carbono, explica Diego Cardona de Censat Agua Viva, hay una serie de problemas en el diseño que hacen que no sea un instrumento viable para las comunidades. El primer desequilibrio es que, en general, los responsables de las emisiones son los países industrializados y sus empresas, que tienen índices per cápita muy superiores de emisiones y consumo energético. Sin embargo, mediante los bonos de carbono, la responsabilidad se traslada a las comunidades en las zonas de conservación en el sur global. Este desplazamiento compromete la soberanía de los pueblos en su territorio, pues muchos de los contratos que firman con empresas incluyen prohibiciones de actividades. Por ejemplo, limita la agricultura porque les impide tumbar media hectárea para cultivar la tierra, lo que se considera degradación, y bajo los términos del contrato no se puede. Frente a este falso dilema, Cardona agrega: “Los pueblos tienen una relación diferente, si ellos están ahí y la selva está ahí es porque pueden garantizar la protección del territorio, habitándolo al mismo tiempo.”

El segundo problema entre las empresas y las comunidades está en las relaciones contractuales, ya que producen asimetrías de poder. Se trata de instrumentos legales que nada tienen que ver con los niveles de educación ni con los contextos y saberes ancestrales del territorio. Por el contrario, introducen condiciones y relaciones diferentes dentro de las comunidades y crean diferencias entre quiénes firman los contratos y quiénes no. Un problema que en el largo plazo puede afectar la convivencia de la comunidad, los derechos colectivos, la soberanía y, por lo tanto, la permanencia en el territorio e incluso la existencia misma de los pueblos indígenas.

Como lo señala una investigación de Mongabay, también lo aclara Diego Cardona, en el caso de los bonos de carbono en Colombia estas relaciones son especialmente problemáticas, ya que los contratos se consideran un acuerdo entre particulares (el representante de la comunidad y una empresa), y no están siendo sometidos a la consulta previa. Una apreciación que viola todas las disposiciones del Convenio 169 de la OIT, que en Colombia tiene rango Constitucional y los demás instrumentos internacionales que garantizan los derechos de los pueblos ancestrales, incluida la Declaración de las Naciones Unidas sobre estos pueblos.

La violación del derecho a la consulta previa no es un tema menor. Es un mecanismo que está directamente relacionado con el Artículo 7 del Convenio 169 de la OIT, según el cual los pueblos indígenas “tienen derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecta a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”. Así, la consulta previa es el mecanismo que debe garantizar el consentimiento colectivo de los pueblos sobre todo procedimiento legal, jurídico y administrativo que los afecte. Aunque en la práctica aun existan serias deficiencias en su aplicación, sigue siendo una salvaguarda que el Estado debe aplicar para evitar la pérdida de soberanía de las comunidades sobre su territorio.

Bettina Cruz, lìder social mexicana, así concluye este reportaje sobre la nueva era de despojo que están viviendo los pueblos ancestrales de América Latina: “es la otra cara, lo que está en letras chicas y no se ve: la apropiación del territorio por parte de las empresas multinacionales. Pero ¿qué va a pasar con los pueblos? pues si tú no existes con tus tierras, con tu territorio, va a haber desplazamiento a las ciudades y en las ciudades la gente se desvincula (...). Van a perderse esas actividades que hacen que tú identidad de pueblo se siga reproduciendo y se reproduzca en tu territorio. Nosotros sin nuestro territorio no sobrevivimos como pueblo de manera colectiva, ni de manera individual, porque finalmente es la colectividad de los pueblos indígenas es lo que nos ha salvado. También el manejo adecuado de nuestros bosques, de nuestras selvas, de nuestra tierra, que a veces no es tan adecuado, pero que no ha alcanzado a hacer tanto daño como las grandes empresas que se dedican a la industria en otras partes del mundo.”