A 80 años del nacimiento de Berichá, la escritora más importante del pueblo u’wa y una de las primeras autoras indígenas en Colombia, RAYA publica un perfil sobre su vida y obra. Su labor como lingüista e investigadora de la lengua u’wa, así como su trabajo como narradora con el libro “Tengo los pies en la cabeza”, fueron fundamentales para la preservación de esta lengua y de su comunidad. La lucha ambiental de los u’wa recibió un reconocimiento histórico el 20 de diciembre de 2024, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos refrendó su causa.

Por Santiago Erazo, Cultura RAYA

Nadie sabe el día exacto en que nació Berichá. Ni siquiera ella misma lo supo durante los 66 años que vivió. En su cédula decía: “17 de julio de 1945”, pero ese día y ese mes fueron escogidos al azar, como quien lanza un dardo en un calendario. Lo decidió la tomó la comunidad misionera jesuita que la acogió después de que su madre ya no la pudiera cargar más. Berichá había nacido sin pies, y toda su existencia estaba hecha del mismo material de los milagros.

Era del pueblo u’wa, llamado “tunebo” por los españoles durante la Conquista. Su territorio se extiende por Arauca, Boyacá, Santander y Casanare, y según los últimos censos, su población se acerca a los once mil hombres y mujeres. En 1945, los u’wa de Cubará, Boyacá, vieron que la sexta hija de Drishbára y Surabara, ancianos de la comunidad, había nacido sin pies y sin buena parte de las piernas. Cuando nace un bebé con malformaciones en el pueblo u’wa, se contemplan dos posibilidades: o se le abandona en el bosque, echado a su suerte en el piedemonte, entre venados, tijeretas y liebres, o se degolla. Los padres de Berichá, ambos médicos tradicionales –su madre era una mansená y su padre un uejená–, persuadieron a los demás para permitirles que su hija viviera, luego de que sus otros cinco hijos murieran por distintas enfermedades. Al parecer, Surabara, la madre, también llamada Judith, comió pescado que no fue rezado –una tradición presente en otros pueblos indígenas, como los sicuani, en la que los alimentos son purificados por el sabedor antes de ser consumidos–, y fue por ello que murió casi toda su descendencia. También por esa razón su sexta hija nació sin pies.

La llamaron entonces Berichá, que en lengua u’wa significa “caracol pequeño”. Tras la muerte de Drishbára –el padre–, Surabara, su madre, se convirtió en el caparazón que protegió a ese pequeño caracol durante sus primeros doce años, hasta que decidió pedirles a los misioneros y a las monjas que le ayudaran a criar a Berichá, con la condición de que siguiera siendo su madre y pudiera acompañarla. Cuando los jesuitas la adoptaron, la bautizaron como Esperanza Aguablanca. Aprendió a leer, escribir y tejer, y con el tiempo se convirtió en profesora. Desde los 19 años visitaba escuelas en remotos municipios santandereanos y boyacenses como Tauretes, El Tablón o Aguablanca, recorriendo algunos tramos caminando, apoyada en sus muñones, otros cargada o a caballo para atravesar terrenos pedregosos y cruzar arroyos y otros cuerpos de agua.

Les enseñaba a los niños a escribir, a tejer o a pronunciar las vocales de la lengua u’wa. Con el tiempo, se convirtió también en lo que en la antropología y la etnolingüística llaman un “informante”, aquellos miembros de pueblos indígenas que actúan como intermediarios entre la comunidad y los investigadores. Berichá pidió eventualmente una máquina de escribir para dicha labor, y por medio de ella narró su vida junto con los relatos fundacionales u’wa que su madre le había contado. Así, en 1992 publicó “Tengo los pies en la cabeza”, el libro más importante escrito por una mujer u’wa, uno de los primeros libros publicados por una escritora indígena en Colombia y la futura manzana de la discordia entre ella y el pueblo indígena que la vio nacer.

***

“El hombre sigue buscando ruiria (petróleo) y con cada explosión que recorre el bosque escuchamos los monstruosos pasos de la muerte que nos persigue por las montañas”, le dijo Berito Kuwaru'wa, presidente de las autoridades tradicionales u’wa, al país el 10 de enero de 1997, durante el Foro Nacional de Medio Ambiente de ese año, celebrado en el municipio de Guaduas. Un par de años antes, en abril de 1995, el pueblo u’wa había amenazado con un suicidio colectivo si la petrolera internacional Oxy continuaba sus trabajos de exploración.

Eran cinco mil indígenas, incluido Berito, dispuestos a quitarse la vida si se seguía extrayendo la sangre de las montañas; una amenaza tangible, pues cuatrocientos cincuenta años antes lo habían hecho en medio de la Conquista española. En su famoso libro “Peregrinación de Alfa”, Manuel Ancízar cuenta cómo los u’wa se desbocaron por un peñón al oriente de Güicán, Boyacá, un monte rocoso que desde entonces lleva el nombre de Gloria de Los Tunebos. Dice Ancízar que la prueba de aquel acto eran los cúmulos de huesos rotos y roídos por el tiempo que, en el siglo XIX, seguían diseminados a lo largo y ancho del fondo del peñón. Según la antropóloga Margarita Serje, “los que quedaron para ser testigos de lo acontecido cuentan que era tan grande el volumen de cuerpos apilados en el fondo del desfiladero que el curso del río cambió desde entonces”.

Varios siglos después, ese mismo pueblo estaba decidido a hacer lo mismo. Mientras esperaban a que la petrolera entrara en razón, cantaban entre la niebla, subidos a las cumbres del Cocuy. Eduardo Galeano, en su libro de minirelatos “Bocas del tiempo”, retrata cómo los cantos surtieron efecto:

“Al cabo de un año, la empresa había gastado sesenta millones de dólares y ni una sola gota había aparecido. Los u’wa comprobaron, una vez más, que la tierra no es sorda. La tierra los había escuchado y había escondido el petróleo, su sangre negra, para que no murieran los árboles, ni se secaran los pastos, ni dieran veneno los manantiales. En su lengua, u’wa significa ‘gente que piensa’ ”.

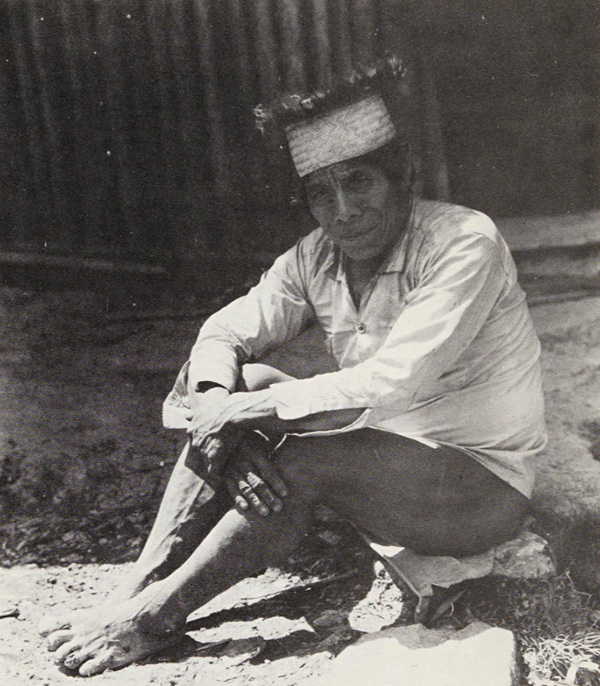

Chamán del pueblo u’wa (1985). Fotografía del libro “El vuelo de las tijeretas”, de Ann Osborn. Crédito: Archivo Ann Osborn.

De trabajar como maestra y como informante para los antropólogos, Berichá pasó a estudiar una maestría en etnolingüística de lenguas aborígenes en la Universidad de los Andes. Allí, en Los Andes, su tutor fue el profesor vasco Jon Landaburu, uno de los lingüistas más importantes del país y el encargado de liderar la traducción de la Constitución del 91 a siete lenguas indígenas: ingano, arhuaco, kamëntsá, wayuunaiki, guambiano namtrik, cubeo y nasa. Fue de la mano de Landaburu que Berichá logró encauzar hacia la academia todo el vigor con el que trabajó junto al pueblo u’wa, al que solía defender como representante legal durante los procesos de cabildaje en los años ochenta y noventa. En un texto presentado en el Congreso de Lenguas Indígenas de Suramérica, en el año 2000, Landaburu basó su exposición de la lengua u'wa en los hallazgos de Berichá dentro de su tesis de maestría. Si había alguien en los noventa que había sacado la lengua u’wa del verdor del páramo y del bosque seco a los legajos de las universidades y a los análisis de los lingüistas era Esperanza Aguablanca.

–Los estudiantes indígenas –recuerda ahora Landaburu, ya a sus 81 años– escogían su propia lengua para hacer trabajos de análisis morfológico, sintáctico y semántico. Ella hizo su tesis sobre la estructura del grupo nominal del u’wa, que es un aspecto muy importante de dicha lengua. Por ese tiempo su madre falleció, así que hubo que ayudarle, darle consejos y mucho ánimo. No le pudimos dar el título de maestría porque, como algunos indígenas no tenían pregrado, no se les podía entregar el diploma de maestría. A ella se le dio entonces el título de diplomado, pero realmente trabajó en igualdad de condiciones, de mérito y de trabajo que sus otros compañeros, que sí eran graduados y que sí se volvieron etnolingüistas profesionales con maestría.

Mural de Berichá en la Biblioteca Jorge Palacios Preciado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Crédito: Biblioteca Jorge Palacios Preciado UPTC.

El golpe de la muerte de Judith fue desolador: la madre, Berichá y Luceli –su hijastra, cuya madre adoptiva era una prima suya– formaban una familia tejida por tres hilos, una tupida trenza que recorre “Tengo los pies en la cabeza” a lo largo de sus 172 páginas: los relatos de Judith develando la cultura de su pueblo, la escritura autobiográfica –y autoetnográfica, como afirma el profesor de la Universidad Javeriana Miguel Rocha– de Berichá y las ilustraciones de una joven Luceli –actualmente estudiante de una licenciatura en educación– que procuró traducir al lenguaje de las imágenes la mirada u’wa.

Con todo, a pesar de la ausencia de Judith, y tras graduarse de la maestría, Berichá supo convertirse en una lideresa afincada a su territorio. En su momento fue la encargada de la botica comunal y ayudaba en los procesos burocráticos para la devolución de tierras de los u’was. Decidió escribir “Tengo los pies en la cabeza” en parte para dar cuenta de lo que había oído de su madre y, por ende, de los viejos: la historia de cómo Karasa –el dios creador– construyó el mundo como quien construye una casa, o la historia del origen del maíz en Aguablanca, un alimento que Berichá asimiló en su niñez con la primera mujer del relato bíblico del Génesis, pues “Eba” en u’wa es el nombre que se le da a dicho cultivo.

Era curiosa y disciplinada en sendas proporciones. La educación por esos años, primero con la maestría en Los Andes y luego con la licenciatura en Filología e Idiomas de la Universidad Libre de Cúcuta, fue hilvanando en ella un peculiar rigor y un necesidad por aprender que contrastaba radicalmente frente a su formación en las órdenes religiosas:

“Yo veía en las actitudes de los compañeros una igualdad entre todos. Entonces comencé a reflexionar: ‘¿Por qué las monjitas no nos enseñaban esas cosas?’; comencé a ‘echar cabeza’ y se me vino a la mente que las hermanas no querían que nosotros, U’wa, aprendiéramos esas cosas, pues no les convenía que U’wa tuviera alitas para volar”.

***

Gracias a su aporte a la lucha ambiental de los u’wa contra la Oxy, Berito Kuwaru'wa recibió en 1998 el Premio Medioambiental Goldman, también conocido como el Nobel verde; una distinción que han recibido líderes como Francia Márquez o Berta Cáceres. En la premiación, mientras sostenía, subido al atril, el galardón que le otorgó la Fundación Goldman, Berito cerró su intervención cantando. Lo hacía en lengua u’wa, frente a un auditorio que no entendía lo que cantaba, a pesar de que en el mundo de los u’wa toda su cosmogonía y su pensamiento, todas sus celebraciones y todos los ritos que marcan sus ciclos de vida están cifrados en el acto de cantar. “Nuestra universidad es el canto”, les dijo Berito Kuwaru'wa a un grupo de estudiantes de la Universidad de Wisconsin en el año 2000.

La antropóloga inglesa Ann Osborn describió detalladamente uno de estos cantos, quizá el más importante, “El vuelo de las tijeretas”, en el cual el territorio –y a su vez la organización geográfica de los u’wa y su propia historia– se va desglosando a la manera de una tijereta que otea el territorio mientras abre el cielo en dos, como una navaja cortando el horizonte.

Ese mismo territorio fue el que, con la complicidad del Estado, poco a poco las petroleras, las empresas turísticas y las mineras horadaron. En 2012 el Gobierno de Juan Manuel Santos incluso decidió que el Parque Nacional Natural Nevado del Cocuy –Zizuma, en lengua u’wa– podría ser empleado para actividades ecoturísticas. Durante quince años, los u’wa persistieron en una lucha jurídica que en 2015 quedó sin recursos legales dentro de la jurisdicción colombiana. Fue así que el caso se elevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El pasado 20 de diciembre de 2024 los u’wa se convirtieron en “el primer pueblo indígena en ganar un caso donde un tribunal internacional condene al Estado colombiano por la violación de derechos colectivos, territoriales y culturales”, como afirma Juliana Bravo, abogada de la oenegé EarthRights, la cual representó al pueblo u'wa en el juicio. Detrás de esta victoria, además de Berito o de lideresas como Daris María Cristancho, está el legado de Berichá, a pesar de que parte de su propia comunidad la relegó durante años al más cruel ostracismo.

Berito Kuwaru'wa durante la audiencia pública en la CIDH, el 25 abril de 2023. Crédito: EarthRights.

***

“Me acusaron de estar negociando el petróleo y defendiendo a la Oxy –dice Berichá en la antología ‘Pütchi Biyá Uai. Precursores. Vol. 1’, elaborada por Miguel Rocha y publicada en 2010–. Este hecho polémico hizo que se me cerraran las puertas laborales y que mi cabeza fuera entregada a la guerrilla; pero gracias a la mano de Dios hubo quien abogara por mí y fuese esclarecida mi situación”.

La grave acusación de que Berichá colaboraba con las petroleras provenía de un párrafo final en los agradecimientos de la primera edición de “Tengo los pies en la cabeza”: “De modo muy especial agradezco a la Asociación Cravo Norte, integrada por las empresas Occidental de Colombia, Ecopetrol y Shell, por el apoyo decidido y la confianza que me han brindado para hacer de este proyecto una realidad”. Detrás de dicha colaboración estaba uno de los más grandes amigos de Berichá de ese momento, Luis Fernando de Angulo, director de responsabilidad social corporativa de Occidental de Colombia, a quien Berichá también nombra en otro de los paratextos del libro. El apoyo de De Angulo debe leerse en el contexto de una empresa petrolera que durante los años noventa emprendió una rauda campaña para lograr convencer a los u’wa de que la exploración petrolera no era tan mala como se pintaba. Lo hicieron poniéndoles sobre la mesa beneficios de inversión en programas sociales y de salud que se harían realidad mientras ellos aprobaran los trabajos sísmicos previos a la extracción del petróleo. La lideresa Daris María Cristancho cuenta cómo funcionaban muchas de estas discusiones: “Nos atendieron muy bien, nos dijeron: ‘Mire, este es el complejo petrolero; esto es muy bonito, esto trae trabajo, desarrollo; pidan lo que quieran’ ”.

Si bien Berichá nunca escribió ampliamente sobre las razones detrás de su decisión de publicar “Tengo los pies en la cabeza” con el apoyo de la Asociación Cravo Norte, todo indica que dicha financiación se inscribió en los esfuerzos de la Oxy por ganar aliados en todos los flancos posibles, incluso en la cultura y la literatura. Las primeras críticas públicas y los primeros comunicados de los u’was contra las exploraciones de petróleo llegaron en 1993, un año antes de la publicación de su libro, así que es factible que Berichá hubiera tomado la decisión de aceptar la ayuda de las petroleras desconociendo el trasfondo de ese apoyo.

La respuesta de una parte del pueblo u’wa fue pedir que Berichá fuera apartada. En medio de la ignominia, se radicó en el casco urbano de su natal Cubará. Aunque relegada a los extramuros de su comunidad, Berichá fue ganando lectores, y su figura no solo como escritora, sino también como lideresa, le granjeó reconocimientos como el Premio Cafam a la Mujer del Año en 1993. Para Miguel Rocha, actual director del Departamento de Literatura de la Universidad Javeriana, la importancia de Berichá es similar a la de Rigoberta Menchú, la líder maya quiché que por esa misma época había ganado el Nobel de Paz:

–Son simultáneamente célebres, obviamente en contextos muy diferentes. Ambas también desataron unas polémicas muy fuertes por sus obras y sus publicaciones, en una época en la cual prevalecía el testimonio como género en Latinoamérica.

Berichá al recibir el Premio Cafam a la Mujer del Año (1993). Crédito: Libros de Oro Cafam.

Rocha acompañó a Berichá durante el proceso editorial de “Pütchi Biyá Uai”. La propia Berichá pudo traducir por primera vez varios de sus textos de “Tengo los pies en la cabeza” al u’wa:

–Tuvo la oportunidad –dice Rocha– de revisar su obra desde el punto de vista lingüístico y literario, traducirla, darla a conocer, presentarse en Bogotá, contar su propia historia, dar su versión y encontrarse con un nuevo público, pues los dos volúmenes de la antología se movieron muchísimo.

Lanzamiento de la Biblioteca Básica de los Pueblos Indígenas de Colombia (2010). Estercilia Simanca (extremo izq,), Miguel Rocha (centro, camiseta blanca), Berichá (parte inferior) y Fredy Chikangana (extremo der.). Crédito: Archivo Estercilia Simanca.

Tras su muerte en 2011, las nuevas lecturas, las nuevas ediciones y los intereses renovados por su obra no se detuvieron. La Biblioteca de Escritoras Colombianas, editada por la escritora Pilar Quintana, incluyó a “Tengo los pies en la cabeza” con una revisión de la primera edición que fue publicada por la Editorial Monigote en 2022. Queda en las gavetas un manuscrito suyo, “Mi vida en el mundo del exilio”, que quizá algún día vea la luz. Por ahora, ya sin las miradas y las voces inquisidoras, ya sin los estigmas impuestos a un trabajo sin parangón en la literatura indígena colombiana, la obra de Berichá adquiere mayores tránsitos y lecturas; se mueve como lo hacen las tijeretas, planeando sobre el viento, abarcando todo el asombro que una vida tan insólita como noble sigue recogiendo.