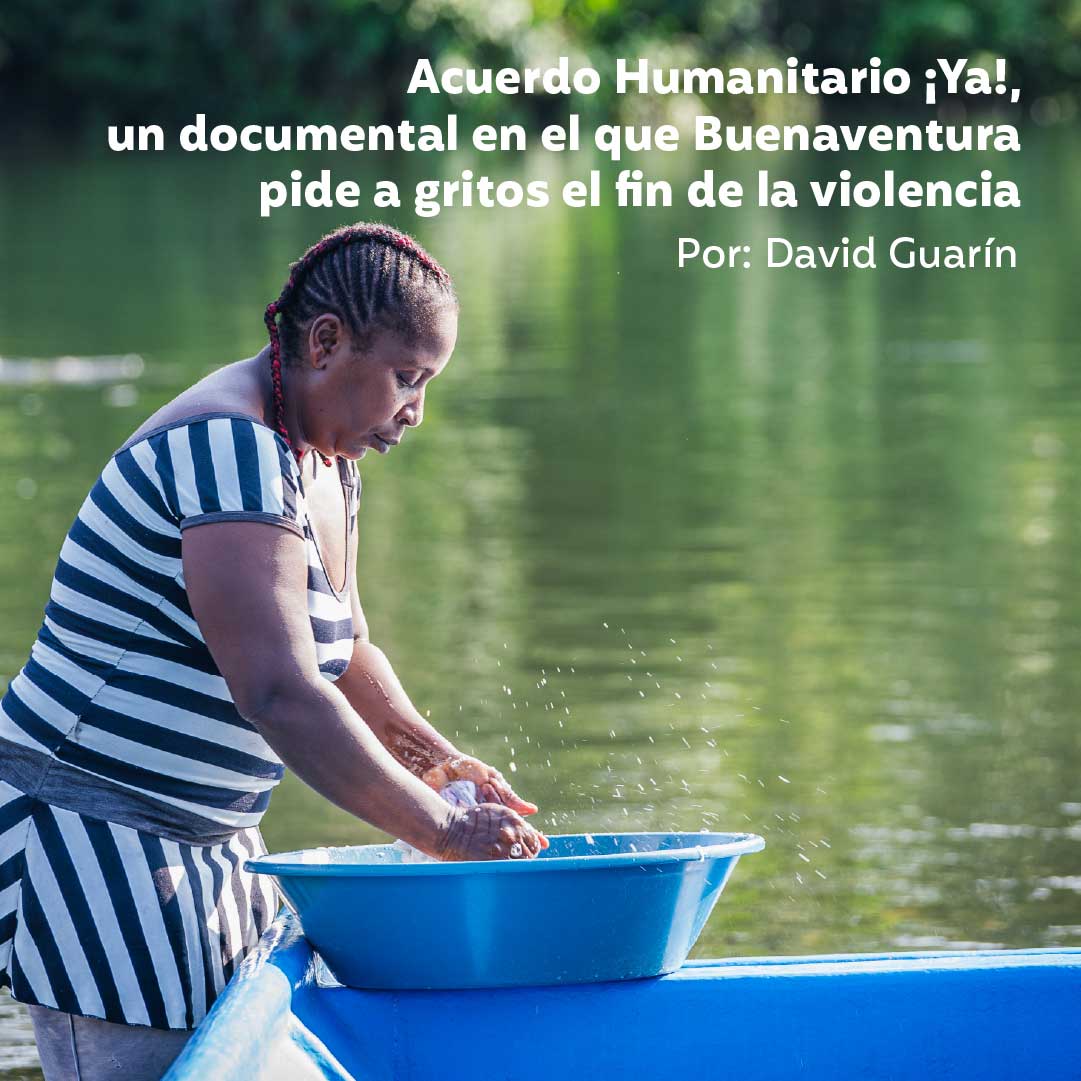

La organización Human Conet y las comunidades de Buenaventura realizaron un documental que recorre la historia de resistencia de la población afro del pacífico colombiano ante la violencia, un contenido lleno de cultura que muestra la crisis humanitaria que viene en aumento desde el 2021.

Por: David Guarín

Un collage de imágenes del nacimiento del Proceso de Comunidades Negras (PCN), abre paso a una historia de tres capítulos en la que los habitantes de Buenaventura narran, desde el cimarronaje, su ADN de resistencia en el Pacífico colombiano; pasando por un recorrido que cuenta como la vida de los pobladores de esta zona ha estado amenazada por los actores armados, tanto legales como ilegales, y cómo se han organizado para vencer la violencia. Más que una iniciativa de paz, el ejemplo de la misma y su construcción. Paradójicamente las voces e imágenes poéticas que nos hablan aquí dejan claro algo: el Estado los ha invisibilizado por siglos, no los escucha para construir políticas, incumple promesas. En resumen, no hay voluntad de los actores que ejercen poder en el territorio, especialmente el Estado, lo que dificulta extender la paz de las casas comunitarias al resto de la región.

Así es ´Acuerdo Humanitario Ya!´, el documental de la organización colombo francesa Human Conet y el PCN, que busca visibilizar los esfuerzos de paz de las comunidades que habitan Buenaventura, el municipio más grande del Valle del Cauca. Su particularidad: una voz étnica que reconoce, más allá del puerto, la existencia de población rural, enmarcada en el conflicto, la cultura y el anhelo de vida digna, junto con un grito de auxilio para implementar un acuerdo humanitario que solucione las presiones del conflicto armado.

“La situación de violencia en los ríos es tremenda, al punto que la gente no podía circular ni acceder a los los mínimos vitales, como poder ir a un centro de salud, ir a pescar, ir a visitar su familia o hacer sus actos culturales ceremoniosos que son costumbres en la comunidad afro, era muy difícil”, cuenta Juan Sebastian Santoyo, coordinador general de Human Conet, sobre el tiempo de grabación en 2024, una realidad que, según los protagonistas del documental, persiste desde el año 2021.

Un documental se puede realizarse por muchos motivos; en este caso, además de contar una historia de resistencia, busca llamar la atención sobre la crisis humanitaria en Buenaventura, una crisis que no es nueva, pero que mantiene a los habitantes atrapados en fronteras invisibles impuestas por grupos armados que disputan el control de la minería ilegal, las extorsiones y el narcotráfico.

Aunque la violencia en el Pacífico no es reciente, no ha acompañado a los habitantes toda su vida. Esa es otra arista que aborda el documental: el conflicto reciente, desde los años 80, es el que ha golpeado con más fuerza. Las comunidades han creado albergues humanitarios para realizar actividades comunitarias y proteger la vida en medio de los enfrentamientos. Lo que no se cuenta en el filme es que la idea de hacer estos albergues surgió en 2006, en uno de los tantos picos del conflicto armado en Colombia. Según una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, en esta zona actúan múltiples actores de conflicto: los Chotas y Espartanos en la zona urbana (que ocupa menos de la mitad del municipio), y en la zona rural: Clan Del Golfo, Segunda Marquetalia, ELN y el Frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central.

“Buenaventura no tiene un pedacito de territorio que no esté controlado por actores armados — afirma Mario Angulo, líder social de Buenaventura—. A veces se visibiliza más lo que pasa en la zona urbana por la presencia institucional, pero la zona rural está controlada 100%. Aquí no se puede decir: nos vamos para la zona urbana o nos venimos para la zona rural. Todo el territorio está comprometido . Si se negocia con un actor armado, otro ocupa el territorio. Esto no se resuelve hasta que se negocie con todos los actores que están en el distrito”.

Una de las críticas planteadas por las comunidades, tanto en el lanzamiento del documental como en entrevistas, es que el gobierno y su oficina consejera de paz no han tenido en cuenta su experiencia para construir paz.

Según un lider social que pidió reserva de identidad, en Buenaventura hasta los niños son amenazados si cruzan de un barrio a otro. La Universidad del Pacífico da clases virtuales porque no hay condiciones para la movilidad, lo que podría impactar la deserción escolar. “Los pelados y las peladas no tenían garantías de transporte, cruzaban fronteras para ir a la universidad. Muchos han sido abordados, amenazados, constreñidos. Por eso decidieron estudiar virtualmente. De ese tamaño es la crisis”, señaló.

La premisa del documental es que, al evidenciar esta crisis y, al mismo tiempo, el valor cultural, político y ambiental del territorio, se demuestra la urgencia de implementar un acuerdo humanitario que dignifique la vida de quienes luchan contra la deforestación y por conservar el territorio. También expresa un deseo claro: “Tenemos un arraigo en este espacio y unas dinámicas asociadas a él. Queremos vida digna aquí, no en una casa pequeña en otra tierra que no es la nuestra”.

Estas son las 10 exigencias del acuerdo humanitario:

- No control de alimentos en los diferentes territorios (tanto rural como urbano)

- No restricciones a la movilidad de las comunidades en los territorios ni a quienes las acompañan o visitan, pues es parte de la vida comunitaria.

- Respeto a las autoridades comunitarias, en el marco del derecho propio.

- No involucrar a los niños en ninguna práctica de guerra.

- Respetar los espacios y escenarios comunitarios (no restringir el desarrollo de sus actividades).

- Respeto a la diversidad sexual.

- No impulsar actividades productivas que afecten al territorio (minería con maquinaria pesada, siembra de cultivos de uso ilícito).

- Permitir que las autoridades comunitarias resuelvan los conflictos propios de la comunidad.

- No minar el territorio y contribuir a la señalización de donde esté minado

- Permitir enterrar a los muertos y el ejercicio libre de las prácticas culturales en la región.

- No interferir la comunicación entre la gente del territorio y desde el territorio a otros territorios (ciudades y ríos).

- No afectar las prácticas culturales de las comunidades.

- No ocasionar zozobra, inquietud, miedo y angustia a las comunidades.