Ala´Ala y Juya es la puesta en escena de un mito wayúu que, a través de la historia de la pugna por la lluvia, visibiliza una verdad dolorosa y actual: la lucha de las comunidades de La Guajira por el acceso al agua potable, una deuda histórica que el Estado colombiano sigue sin saldar.

Por: Santiago Erazo

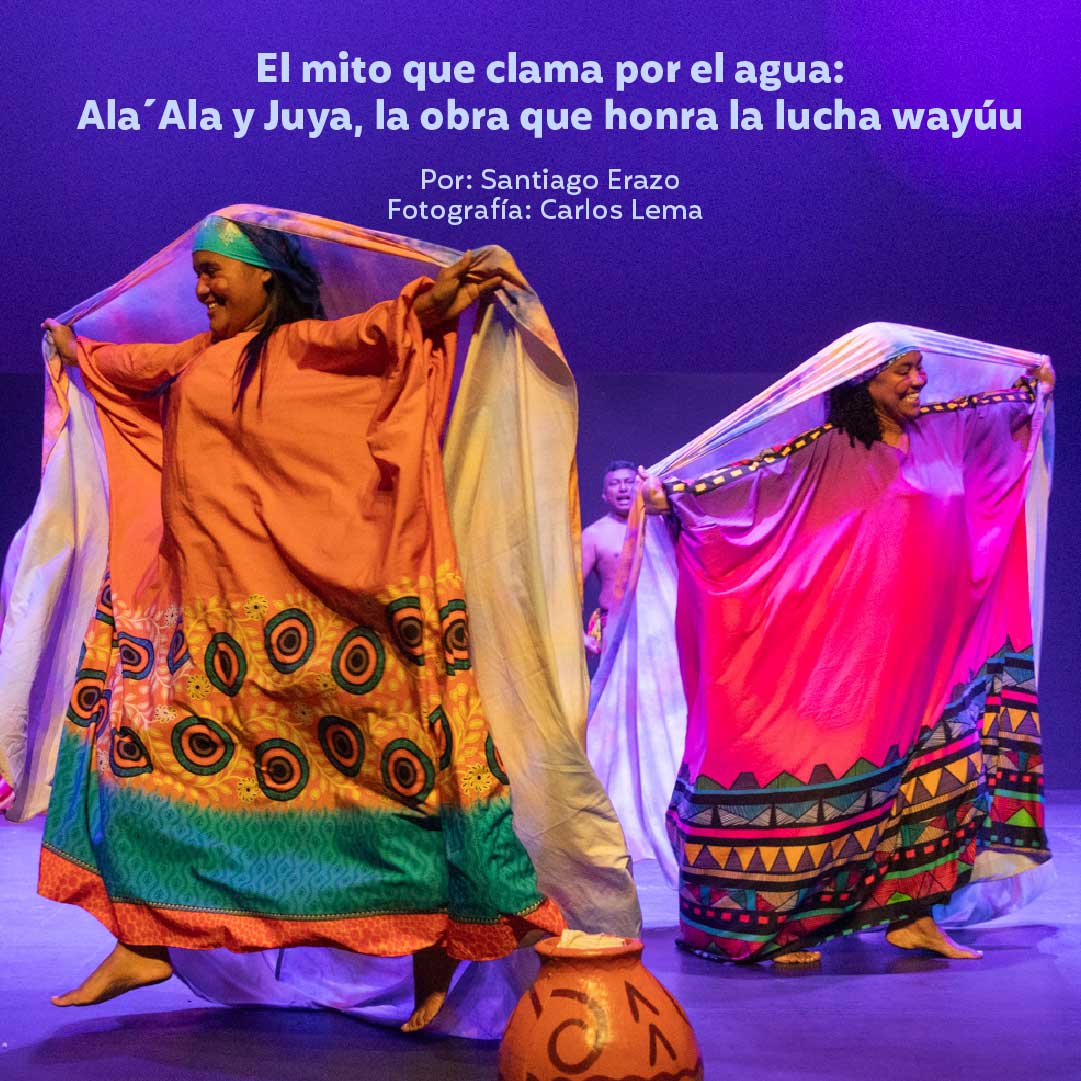

Dice en uno de sus libros el poeta wayúu Vito Apüshana: “Buscamos agua en el corazón de la tierra”. Esa proclama y esa búsqueda, que ha sido la de los guajiros y los wayúus durante cientos de años, es la que reverbera en la obra “Ala´Ala y Juya”, la puesta en escena de uno de los mitos wayúu más importantes. Fue presentada por la Corporación Cultural Jayeechi en la segunda edición del Encuentro de Pueblos Originarios, en el Centro Nacional de las Artes, el pasado 7 de agosto.

En la obra, Ala´Ala –un ser muy respetado cuando el mundo todavía era nuevo– le roba a Juya –la lluvia– sus armas más valiosas: el dominio de las nubes, los truenos y las centellas. Ala´Ala adquiere entonces la voz del relámpago y la tierra tiembla cada vez que habla. Juya le pide a Ala´Ala que le regrese lo que su abuelo le había concedido, pero Ala´Ala se niega a hacerlo. Decidido, Juya urde un plan junto con su hermana Simit: hacer una fiesta a la que iría Ala´Ala para robarle el trueno y las nubes. Finalmente, Simit corteja a Ala´Ala, consigue tomar sus armas, se las devuelve a Juya y Ala´Ala, como castigo, queda convertido en un mono, en el mono araguato o mono aullador, que habita en el bosque seco tropical, en la ribera del río Ranchería o en la Serranía del Perijá.

Fotografía de Carlos Lema.

“Ala´Ala y Juya” es uno de los relatos que Ramón Paz Ipuana, el gran investigador de la cultura wayúu, recogió en los años setenta en su libro “Mitos, leyendas y cuentos guajiros”. Los integrantes de la Corporación Cultural Jayeechi, una organización con 32 años de trayectoria que busca resaltar la memoria y la identidad de la cultura guajira y wayúu, vertieron al lenguaje del teatro y la danza este mito desde el año pasado. Decidieron entonces montar la obra casi en su totalidad en wayuunaiki, y así el peso narrativo lo fueron teniendo otros elementos en escena.

–Casi todas las obras nuestras siempre tienen ese componente wayúu –dice Enrique Berbeo, director de Jayeechi–. En este caso, partiendo de que es una creación colectiva, hemos buscado dar a entender a través de la imagen y de la simbología wayúu una historia sencilla, pero que en su conflicto nos habla del presente.

Fotografía de Carlos Lema.

Según datos de la Unicef, en 2023, en La Guajira, 136 niñas y niños de entre cero y cinco años de edad murieron por problemas relacionados a la falta de acceso a agua potable. Si bien es cierto que varios proyectos institucionales, como las recientes plantas desalinizadoras instaladas en varias comunidades wayúus, están surtiendo efecto, la escasez de agua en La Guajira sigue siendo una deuda histórica del Estado colombiano. De ahí la pertinencia de representar la pugna de la lluvia en un mito wayúu; una disputa que tiene un asidero todavía muy real en territorio guajiro.

–En el fondo está la dignidad –dice Enrique–. Es importante entender cómo los wayúus han logrado sobrevivir por encima de todas esas dificultades. También hay que comprender la importancia de los sueños para los wayúus. En ciertos lugares de La Guajira son los sueños los que le dicen a alguien: "Aquí hay agua, aquí hay que excavar”.

La obra de Jayeechi se puede entender también como una celebración de la vida en medio de la escasez; como una oposición a lo que dictan las vicisitudes, sin romantizar la precariedad ni la ausencia estatal, pero sí afrontando con entereza las desigualdades. Una muestra de esto es la yonna, que hace su aparición en la puesta en escena no solo como una danza o un simple baile –muchas veces exotizado por los turistas–, sino como una ceremonia y un ritual. Es el mismo caso de otro baile en la obra, el kaulayawa, también conocido como el baile de la cabrita, que se realiza para agradecer la lluvia y para que la tierra siga siendo fuerte. La danza se integra así a una forma de narrar un poema épico desde la luz, el movimiento, la música y los símbolos de un pueblo que, en palabras de Vito Apüshana, “les canta a los grandes elementos que nos hacen vivir”.

Fotografía de Carlos Lema.