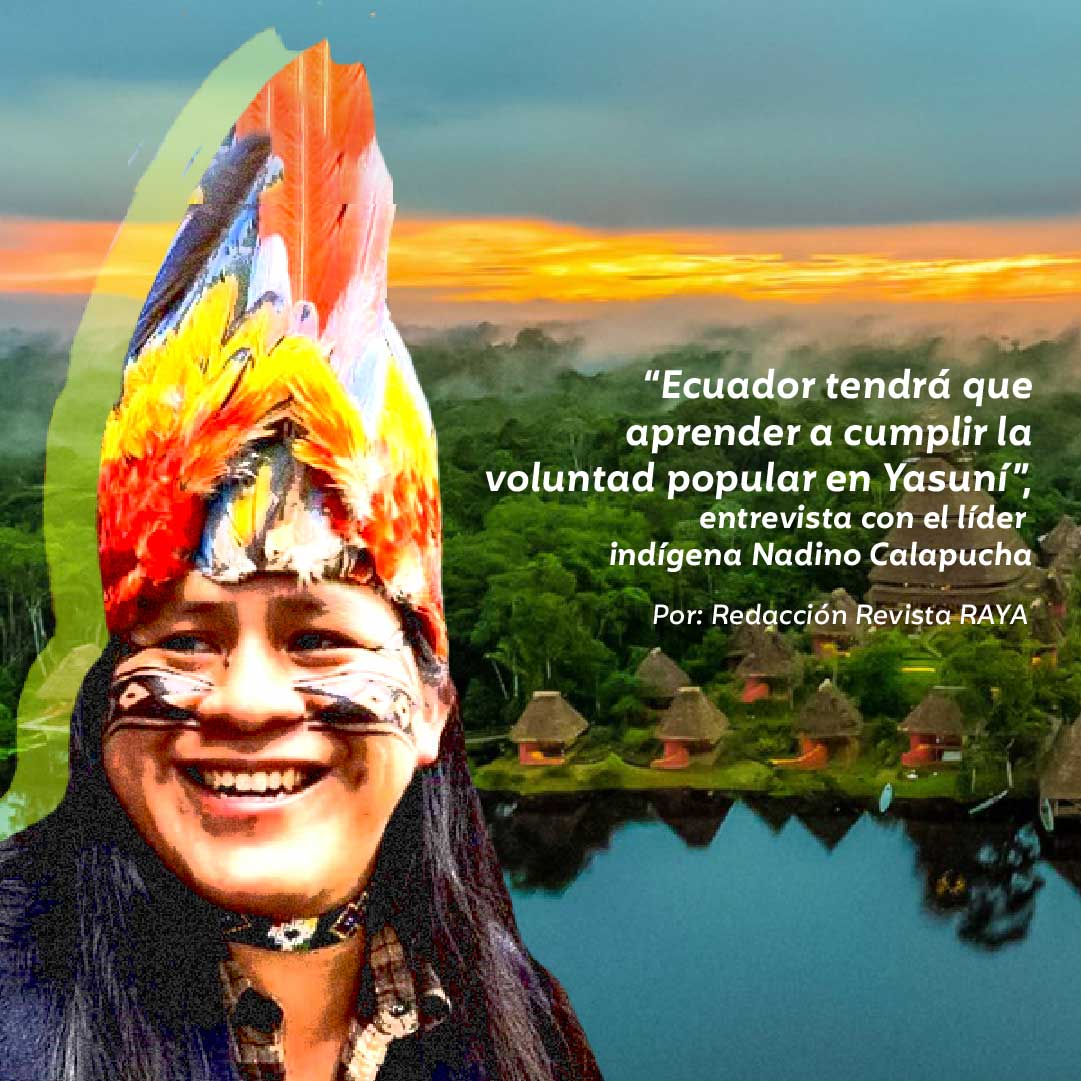

RAYA conversó con el líder Nadino Calapucha que coordina la agenda internacional de los Waorani, el pueblo indígena de la Amazonía ecuatoriana que hoy resiste al extractivismo petrolero en el Yasuní, una de las zonas más biodiversas y conservadas del planeta. Un fallo reciente de la Corte IDH le da la razón a las comunidades autóctonas y ordena desmantelar la explotación petrolera.

Por: Redacción Revista RAYA

Yasuní es una palabra que no dice mucho a la mayoría de colombianos, pero ese nombre ha sido objeto de una histórica disputa política en el Ecuador. El Yasuní es un extenso territorio de la Amazonía ecuatoriana que fue declarado como reserva natural hace medio siglo y, aún así, sufre las consecuencias de la explotación petrolera que ha devastado las selvas y ríos en la región. Una veintena de bloques petroleros han sido concesionados en la zona, destruyendo la selva amazónica y el hogar de varios pueblos indígenas.

Desde hace décadas se discute la posibilidad de dejar el crudo bajo tierra y desmontar las plataformas petroleras, un hecho que el gobierno de Rafael Correa convirtió en arma de presión diplomática para exigir a los países ricos que compensaran al Ecuador por dejar su riqueza bajo tierra. No obstante, Correa tampoco consiguió la financiación internacional que buscaba y, por ello, jamás detuvo la explotación.

En agosto de 2023, después de una campaña y una batalla jurídica de una década, organizaciones ecologistas consiguieron que se realizara una consulta popular, avalada por la Corte Constitucional, sobre la explotación petrolera en el Yasuní. En esa consulta, el pueblo ecuatoriano se pronunció mayoritariamente en contra de la extracción de petróleo. Esto implica que las plataformas petroleras deben ser desmontadas, algo que hasta el momento no ha ocurrido.

A pesar de la consulta popular de 2023, Ecuador sigue extrayendo petróleo en el Bloque 43, que se encuentra dentro del Yasuní. La Corte IDH, en un fallo del 13 de marzo de 2025, ordenó frenar la explotación y responsabilizó al Estado por violar los derechos de pueblos indígenas en aislamiento que habitan ese territorio.

El caso, conocido como “Tagaeri y Taromenane vs. Ecuador”, tras 19 años de litigio, sentó un precedente histórico. La Corte IDH exigió retirar la actividad petrolera del Yasuní y prohibió acciones que pongan en riesgo a estos pueblos, cuyos derechos a la vida, salud y territorio han sido vulnerados. La sentencia ordena desmantelar las operaciones en el Bloque 43, pero el gobierno aún no actúa.

RAYA conversó con Nadino Calapucha, un líder indígena amazónico de etnia Kichwa, quien trabaja como coordinador de la agenda internacional Yasuní-Waorani, representando los intereses del pueblo Waorani, uno de los pueblos amazónicos del Ecuador que antes estaban en aislamiento y fueron recientemente contactados. Los Waorani han habitado ancestralmente en los más de 10 mil kilómetros cuadrados del Yasuní y han sufrido en carne propia la explotación petrolera.

¿Cómo empezó la lucha de los indígenas y del pueblo ecuatoriano por defender el territorio del Yasuní?

A finales de los años cincuenta del siglo pasado la nacionalidad Waorani fue forzada al contacto. En los años setenta con el boom petrolero su territorio quedó dividido en bloques petroleros y se impuso la explotación en su territorio. A finales de los setenta se declaró el Parque Nacional Yasuní sobre una parte del territorio Waorani y luego entre 2008 y 2009 con el gobierno de Rafael Correa se pusieron condiciones al mundo para no explotar el petróleo en una de las zonas más biodiversas del planeta, algo que además está prohibido por la Constitución ecuatoriana, que no permite actividades extractivas en territorios y áreas protegidas.

¿Cuándo se le reconoció al pueblo Waorani su propiedad sobre aquel territorio?

Eso sucedió alrededor del 2005 y 2006; es reciente. En el gobierno de Correa se promovió esto, pero el pueblo Waorani no confiaba, porque Correa estaba violentando la Constitución al tratar de extraer el crudo del Parque Nacional Yasuní, aun a sabiendas de que había allí dos pueblos indígenas en aislamiento, los Tagaeri y los Taromenane, también pueblos en contacto inicial, como son los Waorani. En ese contexto la manera como se trabajó desde el gobierno de Correa no generaba confianza de que fuera a cumplir, porque estaba poniendo condiciones y violentando un derecho.

Antes de la extracción está la exploración, ¿cuándo llegaron las empresas?

Chevron ha estado al norte, donde están los hermanos kofanes y kichwas. En el territorio Waorani, que está más al sur, ha habido exploración y explotación desde los años setenta. El territorio fue dividido en 19 bloques petroleros, uno de los bloques es el Bloque 43, que se sobrepone al Parque Nacional Yasuní. Y en todo este proceso los Waorani nunca fueron consultados, es decir, violentaron también uno de los derechos fundamentales que es la consulta previa, libre e informada.

¿Desde qué año se consagró ese derecho en la Constitución?

Está en la Constitución de 1996 pero también en la de 2008 se habla de estos derechos. Además, Ecuador reconoció el Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas, dicho convenio garantiza el derecho a la consulta previa. Ahora, después de que fracasó la campaña de Correa, porque estaba condicionando al mundo con que, o le daban el dinero suficiente para no explotar el petróleo, o de lo contrario lo explotaba, eso no nos generó confianza. Los Waorani no sabían lo que estaba pasando y Correa estaba negociando con un territorio que no es de él, sino un territorio ancestral de los Waorani. En ese sentido entre los años 2010 y 2012 algunas organizaciones ambientalistas empiezan a promover la campaña de someter a una consulta popular la explotación petrolera, hay una forma que permite explotar en Parques Naturales como el Yasuní si se declaran de interés nacional. La Corte Constitucional no aprobó la consulta porque había una campaña fuerte del Correísmo contra esas organizaciones ambientalistas, los llamaban “ecologistas infantiles”. Desde entonces se había paralizado la consulta y estaba en las manos de la Corte Constitucional, que apenas en mayo de 2023 dio paso a que la explotación petrolera se sometiera a una consulta popular. Doce años después: la consulta se hizo en agosto de 2023.

En medio de la crisis política del Ecuador...

En medio de la crisis, hubo “muerte cruzada”, como se le conoce al mecanismo de destitución del Presidente. Salió Guillermo Lasso y asumió el nuevo Presidente, Novoa, ya con una sentencia de la Corte y con una decisión popular. El 20 de agosto de 2023, más del 58% de los ecuatorianos decidieron dejar el crudo bajo tierra.

Pero ¿cuándo los Waorani se involucraron en este proceso? Recién en 2023, porque como nadie les consultó, ni siquiera las organizaciones ambientalistas, que hacían activismo desde las capitales, desde las ciudades, ni siquiera conocían el Yasuní. Los Waoranis tampoco estaban involucrados en este proceso.

En medio de aquella campaña de consulta, el Consejo de Gobierno de los Waoranis determinó que el Yasuní es su territorio, es nuestro hogar, y teníamos que hacer algo. En ese momento, las empresas petroleras y el Estado ecuatoriano dijeron “ahora los Waorani son ambientalistas”, mientras que las organizaciones ambientalistas y ecologistas decían: “a los Waoranis no hay que creerles porque son petroleros”. Crean un dilema, pero los Waoranis han dicho muy claro que no son ni petroleros ni ambientalistas sino que van a defender su territorio. Desde esa autodeterminación empiezan a caminar este proceso, a hablar con sus comunidades sobre la importancia de proteger y dar este paso, también a nivel nacional e internacional.

Después de ganar la consulta contra la explotación petrolera, el pueblo Waorani empieza a presionar al Estado ecuatoriano a través de varias acciones. Se han presentado denuncias ante la Corte Constitucional. En agosto de 2024, un año después de haber ganado la consulta, se convocó a una gran cumbre por el Yasuní para construir un plan de acción para el cierre de la actividad petrolera y lograr una reparación por todo el daño causado al pueblo Waorani.

Exigimos al gobierno que cumpla con esta voluntad popular. Ya no es solamente una sentencia de la Corte, es una decisión popular. Hasta ahora, el gobierno no ha cerrado ni un pozo; hay más 230 pozos petroleros en el bloque 43.

¿La consulta tenía precedentes en el Ecuador?

En materia de minería ha habido casos, en la provincia del Azuay, al sur del Ecuador, también en la misma consulta que se hizo sobre el Yasuní se hizo una consulta local sobre la minería en el Chocó Andino, al noroeste de Quito. Sin embargo, depende de la voluntad política de los gobiernos y en este caso hay interés de las industrias y del Estado por seguir concesionando y extrayendo estos recursos.

¿Qué empresa está detrás?

Para el caso de Yasuní es una empresa estatal, Petroecuador, con financiación externa. Estamos investigando quiénes están financiando para entablar una demanda internacional por los daños al pueblo Waorani y a la biodiversidad. Los derechos de la naturaleza están contemplados en la Constitución desde el año 2008.

Bajo el mandato de Rafael Correa se promovió una imagen de gobierno progresista, revolucionario, en contra de las multinacionales, además se impulsó una Constitución que reconoce los derechos de la naturaleza, ¿hay una contradicción entre el discurso y los hechos?

Hay que reconocer que estos gobiernos hicieron cambios estructurales en materia de infraestructura y beneficiaron a la población mejorando la salud, la educación, dieron más derechos a los ciudadanos para que se sintieran jefes de los servidores públicos, lograron que los ciudadanos asumieran su rol de ser los mandantes de los funcionarios públicos. Pero en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas fracasaron. Creo que con lo que se llamó el Socialismo del Siglo XXI, todos teníamos grandes expectativas, sobre todo los pueblos indígenas, y fracasaron tanto en Bolivia como en Ecuador. Promovieron nuevos paradigmas como el “buen vivir” o el “vivir bien” y reconocieron los derechos de la naturaleza. Pero esto quedó en los papeles. Estos dos países que promovían esos derechos, de la naturaleza y de los pueblos indígenas, fueron los que más radicalizaron el extractivismo en territorios indígenas.

En Bolivia, por ejemplo, se hizo la apertura de vías en el Parque Nacional Tipnis, se construyeron las hidroeléctricas en comunidades indígenas y se impulsó el proyecto de Infraestructura Regional de Sudamérica, o proyecto IRSA, que pasaba por zonas indígenas y áreas protegidas. Lo más contradictorio fue que los propios pueblos indígenas fueron perseguidos y sus organizaciones divididas; se les obligaba a trabajar a favor del gobierno.

Esto sucede cuando se promueve el populismo y la imagen de un líder, que puede ser totalitaria, en lugar de promover la participación colectiva. Desde la sociedad civil y los pueblos indígenas decíamos que el gobierno cuestionaba al imperio norteamericano, pero se aliaba con el imperio chino, que tampoco garantiza los derechos de la naturaleza y los derechos humanos. Al final, el modelo de desarrollo seguía basado en el extractivismo.

Háblenos de las afectaciones que ha dejado la explotación petrolera

En el territorio Waorani ha sido grave. Hay un problema espiritual, hay un problema social, hay un problema que no podemos descifrar, porque fueron forzados a un contacto. Los líderes Waorani de hoy dicen que no tuvieron ninguna elección, desde el momento en que nacieron ya tenían las plataformas petroleras frente a su rostro. Por lo tanto la empresa y el Estado les enseñaban a ser dependientes: para callarlos les daban lo que pedían, pero no garantizaban sus derechos a plenitud. Los daños ambientales no están cuantificados, sabemos que los territorios están contaminados y las tierras ya no están produciendo. Sabemos que ciertos animales tienen metales pesados en su organismo, sin embargo no hay datos, estamos trabajando con la academia para levantar esta información. Hay más de 60% de desnutrición crónica en la niñez del pueblo Waorani, más de la mitad de la población está saliendo hacia las ciudades a una situación de extrema pobreza, porque no hay medios de vida. Según el censo de población del Instituto Nacional de Estadística en el 2010 había más de 4.500 indígenas Waorani, en menos de diez años han bajado a 3.500. Eso se debe también a un alto nivel de suicidios que hay entre los adolescentes, por el contacto con el mundo occidental y el choque cultural.

Explíquenos por qué los Waorani afirman que son ellos quienes cumplen las metas ambientales del Ecuador

Cuando el gobierno ecuatoriano va a las conferencias de biodiversidad y cambio climático a informar que ha hecho, aparece como el estudiante que siempre presenta bien su tarea, el ejemplo, el modelo a seguir. Pero esa tarea es una copia, como decimos en el Ecuador, pues el trabajo para que salgan bien las estadísticas de conservación y protección lo hacen las comunidades indígenas. Y no lo decimos sólo los pueblos indígenas, lo dice también la ciencia, en el año 2020 se publicaron estudios sobre la biodiversidad indicando que más del 80% de la biodiversidad mejor conservada del planeta se encuentra en territorios indígenas. Los pueblos indígenas a través de su conocimiento y sus sistemas de gobernanza están protegiendo estos territorios, pero los gobiernos son quienes están otorgando más concesiones mineras, petroleras, madereras e hidroeléctricas. Hay que hacer un contra-informe para llevar a la COP que muestre lo que están haciendo los Estados pero informando cómo es el trabajo de los pueblos indígenas el que está ayudando que se cumplan las metas y objetivos globales, tanto en biodiversidad como en cambio climático.

Ustedes han dicho que van a hacer que se cumpla tanto la sentencia constitucional como la consulta popular que ordena desmontar las plataformas petroleras, ¿cómo lo van a hacer?

La nacionalidad Waorani está pidiendo algo que se respalda con una sentencia constitucional y la voluntad popular. Lo que la nacionalidad Waorani está promoviendo simplemente es que se cumpla, que el Ecuador aprenda a cumplir y le demuestre al mundo que es un referente global porque le ha dado derechos a la naturaleza y a través del ejercicio de la democracia ha decidido proteger el Yasuní. En ese sentido los Waorani tienen varias estrategias a nivel nacional e internacional, si se agotan las primeras están dispuestos a escalar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que este caso se convierta en una referencia mundial, en este contexto de crisis climática y ambiental el Yasuní puede convertirse en un modelo. Pero si fracasamos, si dejamos este caso aislado y permitimos que el gobierno ecuatoriano incumpla, fracasarán también las esperanzas de la humanidad en materia de biodiversidad y cambio climático.