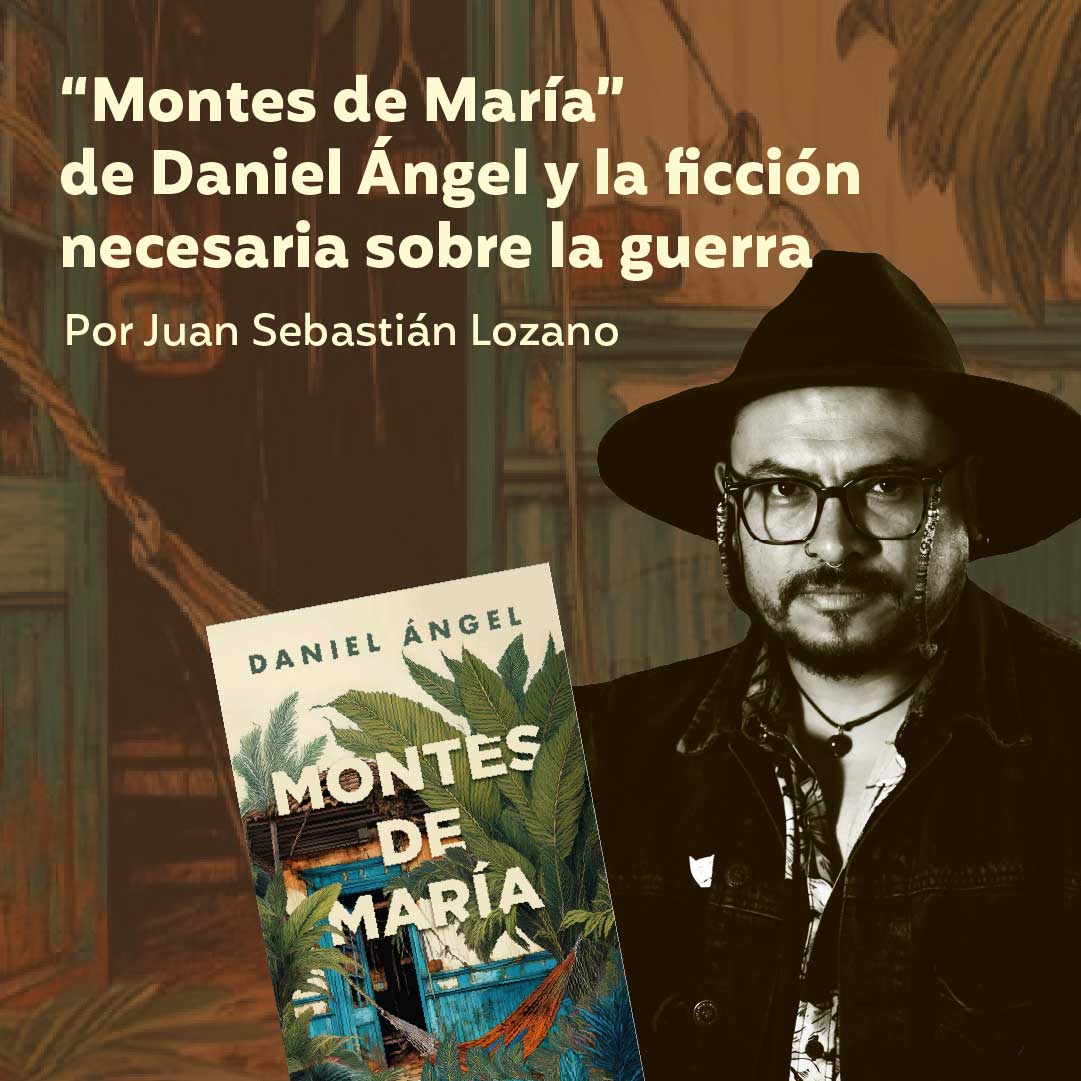

Daniel Ángel, escritor bogotano de amplia trayectoria, acaba de publicar la novela “Montes de María”, basada en la Masacre de El Salado, una de las más brutales del conflicto armado en Colombia. La historia está narrada desde víctimas y victimarios, es coral y se puede leer como un paseo macabro por mentes cándidas y siniestras. El libro es de Periscopio Editorial.

Por Juan Sebastián Lozano

Desde hace mucho tiempo, las víctimas diarias del conflicto armado en Colombia se volvieron cifras. Nos hemos insensibilizado frente a ellas. El dolor que padecieron queda en un segundo plano, no queremos mirar ahí, cerramos los ojos ante el abismo. La información fría sobre nuestra guerra eterna no alcanza para que muchos seamos conscientes de la sangrienta realidad, para que entendamos que no es normal, que no debemos acostumbrarnos.

Otras miradas sobre la guerra pueden volver a sensibilizarnos: el arte, con su profundidad, con su representación de la realidad a través de la belleza –una belleza en la que incluso habita el horror–, con su apuesta imaginativa, puede ayudarnos a entender mejor el dolor de las víctimas, a ponernos en sus zapatos. Recordemos que Honoré de Balzac dijo alguna vez que la literatura es la historia privada de las naciones. Nos identificamos con los personajes de las ficciones, y en las novelas sobre violencia, también la sufrimos.

Daniel Ángel, escritor bogotano, publicó recientemente “Montes de María”, libro que en 2013 obtuvo el premio de novela del Festival Internacional del libro de Saltillo, Coahuila, en México. La novela recrea la masacre de El Salado, una de las más atroces de los últimos años en Colombia: entre el 16 y 21 de febrero del 2000, 450 paramilitares torturaron y asesinaron a 60 personas en estado de indefensión. Los demás habitantes del pueblo lo abandonaron, hasta el día de hoy solo han regresado 730 de las 7000 personas que vivían allí.

¿Cómo surgió la idea de escribir Montes de María ?

Un medio de comunicación latinoamericano me pidió una crónica sobre la masacre de El Salado, y entonces empecé a investigar. Escribí un texto relativamente corto, y después me quedé ahí, pegado a la investigación. Hice algunas entrevistas, recorrí el territorio, y lo que pensé en ese momento, más o menos en 2011 o 2012, fue que no bastaba con escribir un texto de no ficción para contar los horrores que se cometieron, que se vivieron allí. Entonces decidí escribir un texto de ficción usando muchas voces que dieran cuenta de las sensaciones; más que contar los hechos, me preocupó en ese momento narrar las emociones de los actores, de las personas involucradas en ese episodio.

¿Cómo fue el abordaje estético que decidió para narrar la historia?

El abordaje estético es muy personal, tiene que ver con el cuidado del lenguaje. Me considero un lector de poesía, leo mucha prosa, pero también leo poesía constantemente, y ese interés me ha llevado a buscar la palabra justa al escribir una historia. En este caso, la construcción de los relatos en primera persona fue lo que más me costó. Construir tantas voces no es tan fácil, no solo a nivel lingüístico, sino también construir la cosmovisión de cada personaje. Es decir, hay que conocer al personaje bien para poder escribir en primera persona. Los bocetos de cada uno de los personajes fueron muchos. También los bocetos de la estructura general de la obra, con los saltos temporales y los distintos narradores que intervienen. Busqué atravesar los hechos desde 1997 hasta el 2000. Decidí utilizar una voz medianamente poética, especialmente en la construcción de los escenarios. Me interesa mucho eso, los paisajes y demás, y llegar a construir atmósferas para que el lector pueda sumergirse en los acontecimientos

¿Diría que la guerra en Colombia ha sido, sobre todo, contra los civiles?

Yo creo que en la guerra en Colombia hemos perdido todos, civiles y actores armados. Ahora bien, los que más hemos perdido somos los civiles, por supuesto. Hay que reconocer que los guerrilleros, paramilitares, militares, policías, fueron civiles también. Las posibilidades socioeconómicas para la gente en el país, digamos desde 1948, han sido escasas, y a muchos les ha tocado armarse, sea en un bando o en otro, sea al margen de la ley o con la ley, en la supuesta defensa de la Constitución. Pero en efecto, los civiles, en su condición de indefensión, en su condición de no querer participar activamente en estos hechos de violencia, son los que más han llevado del bulto. La masacre de El Salado es uno de los ejemplos más claros de esto, ya que los habitantes del pueblo fueron acusados de ser guerrilleros por los paramilitares, en especial por Enilce López, alias “La gata”, a quien le robaron cierta cantidad de cabezas de ganado; ella es la que financia al final de cuentas esta incursión, la masacre.

En la novela escribe desde las víctimas y desde los victimarios. ¿Cómo fue meterse en la mente de estos últimos? ¿Por qué decidió hacerlo?

Lo más complejo fue construir estos personajes paramilitares.También hacerles las entrevistas fue muy cruel, muy triste y difícil intentar entenderlos. Creo que, en efecto, una de las obligaciones de la literatura es intentar entender la barbarie. La literatura no da una respuesta, sin embargo, se acerca bastante a los orígenes de esas violencias particulares, a los detalles, a esas vidas privadas, a las personas que vivieron esto.

¿Qué puede aportar el arte, la literatura de ficción en este caso, a la mirada sobre el conflicto?

Aporta una experiencia estética, una experiencia sensible. Nosotros estamos saturados de información sobre la violencia y sobre el conflicto, y esa información en gran parte es suministrada por los medios de comunicación tradicionales. Todos conocemos cuál es el tratamiento que se le da, que tiene unas cargas ideológicas, que además es demasiado plana, no tiene fondo. Lo que hace la literatura en este caso es ir al fondo, humanizar a los personajes, intentar que el lector se sensibilice frente a este tipo de acontecimientos. No basta con saber qué pasó ni cómo pasó; la literatura hace que estemos, de alguna manera, en la piel de los personajes. Yo creo que una de las funciones de la literatura es que nos convirtamos en seres más empáticos.

Hay errores, hay “pecados” que no se pueden perdonar, hay cosas que son imperdonables para mí, como lo que hicieron las personas que cometieron esta masacre. Se puede decir de dientes para afuera que hay un perdón, pero los acontecimientos son de verdad inexplicables. Sin embargo, la literatura intenta por lo menos dar cuenta de esos orígenes de la violencia a través de las vidas de los personajes

¿Qué libros de ficción y/o textos sobre la guerra en Colombia lo influenciaron o le parecen importantes?

La literatura sobre la violencia en Colombia es rica y amplia, desde libros como Viento seco de Daniel Caicedo, La Vorágine, Siervo sin tierra o El Cristo de espaldas. En la contemporaneidad hay unos ejercicios que son muy importantes para la literatura: lo que hizo Pablo Montoya relatando la operación Orión, la pentalogía de Daniel Ferreira, los libros de Óscar Godoy. Hay muchas obras que dan cuenta de distintos momentos de la violencia en Colombia. Pero yo pienso que Colombia es un país que no ha sido tan narrado. Ha sido investigado, sí, hay muchas personas escribiendo sobre lo que ha pasado en Colombia, sin embargo, creo que falta contarnos más. Hay muchas historias sin salir a la luz, y uno de los trabajos de los escritores a quienes nos interesan estos temas es investigarlos y, a partir de los hallazgos, escribir estas historias para que no se nos olvide que ocurrieron.

Aunque el libro tiene densidad, su lectura fluye. ¿Pensó en un público amplio, incluso familiar?

Sí, el libro es sencillo, es una de las novelas más básicas en la estructura y demás, por decirlo así, que he escrito. En efecto, pensé en un libro que pudiera ser leído por todos los públicos, aunque no sé qué tan bien pueden recibirlo los jóvenes. Los jóvenes han leído varios de mis libros y les han gustado, pero esta novela quizá necesita el acompañamiento de un contexto, de profesores o padres de familia que puedan guiar la lectura de la obra, que les cuenten los hechos que sucedieron en realidad. De todas formas, me parecería fantástico que los jóvenes también pudieran leerlo, para que logren entender que Colombia es un país violentado y fragmentado por la lucha de ciertos poderes económicos y territoriales.