En el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, las mujeres desplazadas, buscadoras y sobrevivientes de violencias siguen enfrentando barreras para acceder a la verdad, la justicia, la reparación y a una vida digna. Se requiere articulación efectiva entre instituciones para garantizar sus derechos y saldar las deudas históricas del Estado con quienes han resistido desde los territorios.

Por: Diana Marcela Gómez Correal

Ex viceministra de mujeres

Análisis especial para RAYA

El pasado 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. La génesis de esta conmemoración tiene distintos hitos, vinculados todos por la organización y movilización de las mujeres de diversos parajes del mundo durante los siglos XIX y XX. El 8 de marzo conecta en sus reivindicaciones distintos sistemas de opresión que están entrelazados. En sus orígenes, vinculó de manera más explícita el patriarcado y el capitalismo, pues se ocupaba de denunciar cómo la inserción de las mujeres al mercado significó su explotación y opresión; así como su exclusión de ciertos ámbitos y dinámicas en el mundo del trabajo asalariado.

Los feminismos marxistas, materialistas y socialistas han problematizado las nociones de trabajo no solo del capitalismo, sino también de las expresiones de la izquierda. Esto ha llevado a una prolífica producción de los feminismos sobre el trabajo no remunerado, el cuidado y la importancia de ambos para la sostenibilidad de la vida. A esta comprensión más profunda de las dinámicas del trabajo y el mercado han contribuido los feminismos latinoamericanos, en especial los descoloniales, los cuales han puesto de presente que la asignación racial es un eje de discriminación que ha incidido en la invisibilización de las realidades y problemáticas de las mujeres pertenecientes a pueblos étnicos.

Además de convertirse en uno de los hitos centrales de la movilización feminista, el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras ha puesto en escena las distintas lecturas de los feminismos sobre la realidad de las mujeres y se ha convertido en un escenario para recordar que estas siguen siendo no solo discriminadas sino también excluidas de ámbitos significativos del acontecer nacional y mundial; así como objeto de diversas violencias. De esta manera el 8 de marzo ha fluctuado históricamente entre ser una fecha para reconocer los derechos y aportes de las mujeres trabajadoras y ser el momento para visibilizar lo que no está funcionando para ellas.

Días antes del 8 de marzo de 2025, el presidente Gustavo Petro hizo énfasis sobre esto último en un evento con mujeres en situación de calle. En esa jornada el presidente señaló que, si bien tenemos el Ministerio de Igualdad y Equidad, y en este el Viceministerio de las Mujeres, “ya su muerte fue decretada”, refiriéndose a la sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequible la Ley 2281 de 2023, que dio origen al Ministerio de Igualdad y Equidad. Paso seguido, el presidente planteó que no quiere que el Ministerio se acabe, y preguntó: “¿lo vamos a dejar morir?”. Posteriormente afirmó que la única manera de no dejarlo morir es con la gente en la calle.

Las acciones del Estado pueden ser producto de la incidencia de los movimientos sociales organizados, como bien nos lo han enseñado el de mujeres y feminista. Sin embargo, luego de décadas de movilización, incidencia, lobby y participación en el Estado, hemos aprendido que tanto la voluntad política de los gobiernos de turno es fundamental para materializar políticas de cambio como el accionar decidido e informado de estos gobiernos. Esto se traduce en dos aspectos cruciales: las políticas públicas deben ser pensadas para generar cambios estructurales; y este gobierno debe mostrar avances significativos para que la defensa del Ministerio de Igualdad y Equidad tenga mayores cimientos.

Retos del Viceministerio de las Mujeres en Colombia

El Viceministerio de las Mujeres comenzó a operar en septiembre de 2023. Para abril de 2024, además de contar con el equipo más robusto de todos los viceministerios, había avanzado en la articulación interinstitucional y la territorialización; y contaba con seis programas formulados en grados disímiles. De estos, 3 contaban con el visto bueno de la ministra y hacían parte de los programas bandera priorizados por el Ministerio de Igualdad y Equidad para comenzar una pronta ejecución. Así mismo, en un grado de avance significativo se encontraba el Plan de Acción de la Resolución 1325, el cual fue finalmente presentado en diciembre del año pasado.

Los programas fueron pensados desde una lógica que permitiera, por un lado, reconocer la diversidad de las mujeres que constituyen el país, no solo desde las diferencias culturales, sino también desde las desigualdades que nos cruzan. Por el otro, los programas dialogaron con el pensamiento latinoamericano, en particular con los feminismos descoloniales, sin pretender cargarlos de teoría. Esto porque toda política pública explícita o implícitamente está informada por teorías de cambio, por lo cual resultaba urgente tener como punto de partida el reconocimiento, por un lado, de distintos ejes de opresión (clase, asignación racial, patriarcado heteronormatividad y capacitismo); su articulación y efectos concretos en cuerpos situados. Y por el otro, de las diferencias que constituyen la vida de las mujeres y que muchas veces terminan traduciéndose en exclusiones como lo son el origen geográfico, la pertenencia étnica y los ciclos etarios, entre otros).

Estas dos lógicas que informaron la formulación de los programas, y en general al Viceministerio de las Mujeres en su etapa inicial, son de gran importancia para un país como Colombia sino queremos seguir formulando políticas públicas para sujetos universales y abstractos, respondiendo a las necesidades de solo una parte de la población; y desde visiones que no generan cambios estructurales pues las acciones que se formulan y las teorías que las informan no responden a las realidades de nuestro contexto y a ambiciones de transformación de la sociedad en la que vivimos.

Luego de un año y medio de funcionamiento del Viceministerio de las Mujeres, resultan relevantes, entre muchos otros, los siguientes retos.

Uno, lograr que lo político y lo técnico dialoguen. Debe hacerse todo el esfuerzo porque los programas y proyectos sean pensados desde una lógica transformadora; pero además que se comprenda que lo político es técnico y lo técnico es político, por lo cual ambos saberes son fundamentales para poner a andar una institucionalidad nueva. Ninguno puede ser soslayado, ninguno puede ser silenciado.

Dos, una rápida y adecuada ejecución. El Ministerio, y en este caso particular el Viceministerio de las Mujeres, debe mostrar resultados de forma paralela a la movilización de las mujeres y de los movimientos feministas en las calles tendiente a la defensa de la institucionalidad para la garantía de los derechos de las mujeres. Dado que el Estado es un lugar en el que toca pensar y hacer de manera rápida y oportuna, entre septiembre de 2023 y abril de 2024 el Viceministerio de las Mujeres se concentró en una pronta formulación de los seis programas precisamente para avanzar en su implementación.

Tres, a esta tarea, que supone un compromiso decidido del nuevo ministro de Igualdad y Equidad, Carlos Rosero, le debe acompañar un reconocimiento de las mujeres y de los movimientos y organizaciones de mujeres y feministas en su diversidad como interlocutoras legítimas y necesarias para este gobierno. Hasta ahora este no ha sido necesariamente el caso, entre otras razones, por las distancias que tienen quienes ocupan el gobierno con una u otra tendencia de estos movimientos.

La aspiración de un Gobierno de Acuerdo Nacional pasa por escuchar las voces, necesidades y propuestas variopintas que existen, lo que no obliga a comprometer el enfoque de las políticas públicas que se implementan; sobre todo cuando se ha planteado que el Cambio sin las Mujeres no Va. Ese Cambio, para algunas expresiones de los movimientos de mujeres y feministas, incluye proponer y materializar en el próximo gobierno el Ministerio de las Mujeres.

Cuarto, urge que el Viceministerio de las Mujeres ejerza su rol de instancia rectora de la política pública de las mujeres. El Viceministerio no emergió para que se eliminen oficinas o programas de otras entidades. Una de sus tareas es dar directrices sobre la política pública para las mujeres, lo cual no ha sido un trabajo fácil de realizar. Ha habido obstáculos que pasan por la competencia entre entidades y personas, por el desconocimiento de lo que significa tener un Viceministerio de las Mujeres como parte de la estructura del Estado y/o por falta de iniciativa.

Concretar el rol de instancia rectora que tiene el Viceministerio es fundamental en diversos campos para avanzar de manera más decidida en la materialización de los derechos de las mujeres en general, y en particular, para el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Uno de esos grandes compromisos tiene que ver con la implementación del Acuerdo de Paz.

Además de ejercer la secretaría técnica de la Alta Instancia de Género del Gobierno para el seguimiento a la implementación de las medidas de género del Acuerdo de Paz; y de coordinar la formulación del informe semestral sobre este asunto, el Viceministerio debe tener un rol protagónico en la materialización de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado. Para esto, sin duda, un trabajo mancomunado con la Unidad para las Víctimas (UARIV) que supere el reporte de acciones de una u otra entidad para el cumplimiento de los planes de acción de los que deben dar cuenta, es necesario.

Las mujeres en el marco del conflicto armado en Colombia

El 9 de abril, en medio de la aplicación de la justicia transicional en Colombia, fue declarado el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del conflicto armado. Como el 8 de marzo, esta fecha ya cuenta con vida propia, sea que se realicen actos organizados desde el Estado o desde la sociedad civil. Más allá de su cercanía en el tiempo, una y otra fecha conmemorativa no se piensan de manera articulada, como lastimosamente suele pasar al interior del Estado, e incluso entre organizaciones y movimientos.

Existen al menos tres ejes en los que la misionalidad del Viceministerio de las Mujeres y la Unidad para las Víctimas deberían confluir para potenciar los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo y la agenda de cambio del gobierno actual.

Implementación de las medidas de género del Acuerdo de Paz

Desde la UARIV se implementan medidas que deben contribuir a la implementación de las medidas de género del Acuerdo de Paz, pero que deben ser pensadas menos desde una lógica asistencialista, característica de esta institución desde su creación, y más desde una conceptualización del género como una herramienta de cambio y transformación. En ese sentido, el grupo de Contribuciones a la verdad, la convivencia y la no repetición, creado durante este gobierno en la Unidad para las Víctimas, puede ser potencializado, para aterrizar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en materia de no repetición y garantía de los derechos de las mujeres.

Así mismo, la UARIV debe dialogar con instrumentos de política pública creados durante este gobierno que permiten materializar los derechos de las mujeres víctimas. Ese es el caso del Plan de Acción de la Resolución 1325 y el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, el primero bajo la responsabilidad del Ministerio de Igualdad y Equidad y la Cancillería; y el segundo bajo la dirección del Ministerio del Interior. En uno y otro instrumento hay acciones concretas que tienen relación directa con el Acuerdo de Paz y las medidas de género.

Superación de la situación de vulnerabilidad de las mujeres desplazadas

Producto de la Sentencia T-025 de 2004, el Estado colombiano ha desarrollado mediciones concretas para determinar si quienes han sido desplazados superan la situación de vulnerabilidad. Para las mujeres, el hecho victimizante de desplazamiento es el que registra la mayoría de las víctimas con un total de 4.485.019 desplazadas (UARIV, 2024). La situación de vulnerabilidad es producto de la violencia, pero también de condiciones estructurales previas a los efectos del conflicto armado que afectan de manera desproporcional sobre todo a las mujeres pertenecientes a los pueblos étnicos.

Superar la situación de vulnerabilidad implica contar con un grado satisfactorio de garantía de derechos como la salud, la educación, la identificación, la vivienda, la reunificación familiar, la generación de ingresos, la alimentación y la atención psicosocial. Una articulación entre la UARIV y el Viceministerio de las Mujeres con la intención de garantizar que más mujeres desplazadas superen esta situación en los próximos dos semestres, implicaría no solo convocar de manera conjunta a las entidades responsables de la garantía de estos derechos a construir un plan estratégico; sino también repensar la manera en que las acciones en cada entidad se están poniendo en marcha.

Por ejemplo, en la Unidad para las Víctimas las indemnizaciones individuales deberían más allá de estar acompañadas por una jornada sobre el uso adecuado de recursos, ser parte de una estrategia robusta que permita que se encadenan con la oferta de proyectos y de emprendimientos de la Unidad y con la que cuentan los entes territoriales y la nación. El Viceministerio de las Mujeres podría desarrollar su programa de Autonomía Económica para dar sostenibilidad en el corto y mediano plazo a las iniciativas económicas de las mujeres víctimas; además de compartir los lineamientos sobre la Autonomía Económica con todas las entidades que apoyan este tipo de iniciativas y que tienen responsabilidad en la superación de la situación de vulnerabilidad de la población desplazada.

Cuidar a las mujeres víctimas

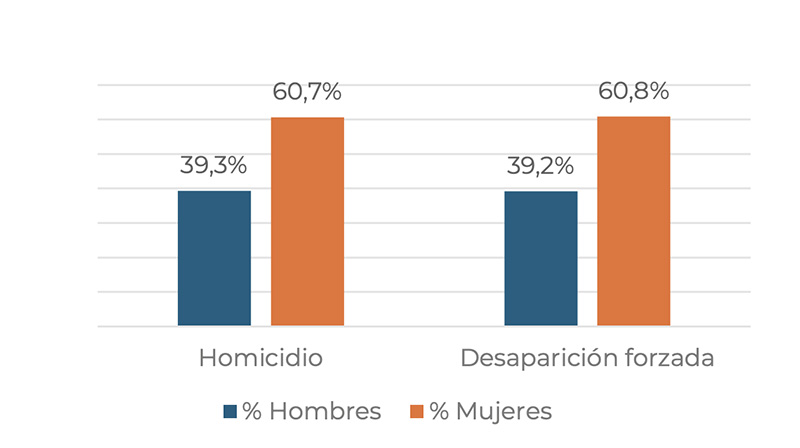

Para noviembre de 2024, el número de mujeres víctimas incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV) ascendía a 4.922.862, lo que correspondía al 50,21% del total de víctimas de ese momento. En el RUV, “las mujeres son reconocidas en tanto familiares de hechos victimizantes de homicidio y desaparición forzada; y también como víctimas directas de distintas violaciones a los derechos humanos” (UARIV, 2024). En el caso de los homicidios y las desapariciones forzadas, si bien estás se efectúan más en los cuerpos masculinos, las víctimas indirectas de estos hechos victimizantes son en su mayoría mujeres.

Fuente: UARIV, Boletín especial 25 de noviembre, 2024

Esto refleja la dimensión patriarcal del conflicto armado y la guerra en las que los hombres han sido en mayor proporción responsables de la violencia. Así mismo, nos habla de las repercusiones en las mujeres de las dinámicas del conflicto armado, que incluyen, entre otros aspectos, cambios significativos en la vida cotidiana; su participación en organizaciones de mujeres y/o mixtas dedicadas a la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y al reclamo de los derechos a la verdad, la justicia y la no repetición; así como dobles o triples jornadas de trabajo.

La organización de las mujeres que han perdido a sus seres queridos, además de significar la prolongación de emociones hacia ellos como el amor; supone la extensión de las tareas de cuidado. Buscar a un familiar desaparecido, reivindicar sus derechos y exigir que sea reconocido como ser humano y ciudadano, son formas de cuidar a aquellos que ya no están de cuerpo presente.

La Ley 2364 del 2024 de Mujeres Buscadoras de personas dadas por desaparecidas reconoce a las mujeres con familiares desaparecidos como cuidadoras. El CONPES del cuidado, aprobado recientemente y liderado en un primer momento por la Vicepresidencia de la República, y posteriormente por el Viceministerio de Poblaciones y Territorios excluidos y superación de la pobreza del Ministerio de Igualdad y Equidad, es la posibilidad de hacer real el derecho de las mujeres víctimas del conflicto armado, entre ellas las mujeres buscadoras, a ser sujetos de cuidado. Para esto se requiere un trabajo articulado entre el Viceministerio de Poblaciones, la UARIV, el Departamento de Prosperidad Social y el Viceministerio de las Mujeres.

Existen otros ejes de acción para la articulación entre la UARIV y el Viceministerio de las Mujeres, como por ejemplo el relativo a los cambios culturales profundos que se requieren para que las mujeres dejen de ser concebidas como objeto sexual, y con esto incidir en transformaciones estructurales que desnaturalicen la violencia sexual contra las mujeres y los feminicidios, que merecen un abordaje profundo.

Cierre

El 8 de marzo y el 9 de abril son conmemoraciones que fueron luchadas por las mujeres, las feministas y las víctimas en las calles. Allí hemos exigido la materialización de derechos y un Estado que los aborde de manera apropiada. La calle siempre será el lugar de disputa del sentido común y del orden establecido. Lo ideal en una democracia es que las demandas de la calle se escuchen en las instituciones estatales y que los distintos gobiernos las hagan reales.

Hoy el Gobierno del Cambio debe acelerar la materialización de esas demandas por las que logró ser electo, no solo para mostrar que el cambio es posible y que hay un compromiso explícito con las y los votantes; sino también para mantener sus posibilidades en la próxima contienda electoral. Ahora que ya estamos en tiempos de campaña, es más urgente que nunca que el gobierno se comprometa con hacer reales sus compromisos y con hacerlo bien.